【2025年版】Cookie規制とは?日本の状況・影響・対策方法まで解説

この記事をシェアする

ファーストパーティCookieを活用すれば、Cookie規制に影響されずに広告効果を正確に測定できる!導入実績1万件突破の広告効果測定ツール「アドエビス」とは?

Cookie規制(クッキー規制)とは、法規制やブラウザの自主規制によって、Cookieの利用が制限されることを指します。しかし、Cookie規制の詳しい内容や影響について正しく理解できている方はどれほどいるでしょうか。

- 「Cookie規制が進むと、Web広告やマーケティング施策への影響は避けられない?」

- 「Cookie規制って最近よく聞くけど、どんな対応をすればいいの?」

このように考えている方は、この記事を読んでCookie規制への理解を深めていただければと思います。

Cookieには主に「ファーストパーティCookie(ファーストパーティクッキー)」と「サードパーティCookie(サードパーティクッキー)」の2つがあります。現時点でCookie規制の対象になっているのは主にサードパーティCookieで、自社で集めたファーストパーティCookieは今後も利用可能です。

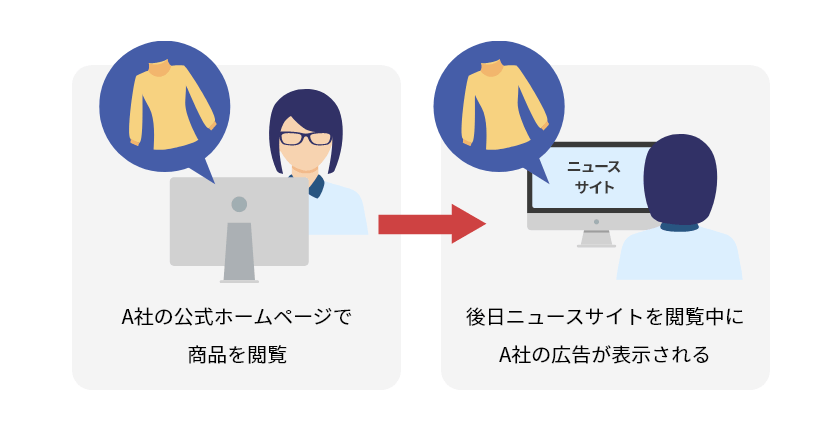

サードパーティCookieは、用途によってはユーザーが意図しない場所でもWebサイトを横断して行動履歴を収集しています。例えば、「Web検索した企業の広告が、後日SNSに表示された」といった経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。これはまさに、サードパーティCookieが使われている事例です。こうした追跡が個人情報保護やプライバシーの観点から問題視され、規制が行われるようになりました。

この記事では、海外と日本の法律や、ブラウザによるCookie規制の内容をはじめ、Cookie規制がWebマーケティングに与える影響、企業がCookie規制にどう対応していく必要があるのかを詳しく解説していきます。

Cookie規制について網羅的に理解し、さらに今後の対策について検討したい方は、ぜひ最後までお読みください。

-

サードパーティCookieを活用したリターゲティング広告等のWeb広告や正確なトラッキング計測は、将来的に活用が困難になるかもしれません。今のうちからCookie規制への対策を行い、正確な広告効果測定・広告配信ができるようにすることが大切です。

「アドエビス」はWebサーバー発行のファーストパーティCookieを活用しているので、より正確でプライバシーに配慮した広告効果測定が実現できます。

【アドエビスの強み】

- Cookie規制に影響を受けない高精度なデータ計測ができる

- 乖離のない計測データで正しい情報を元にPDCAサイクルを回すことができる

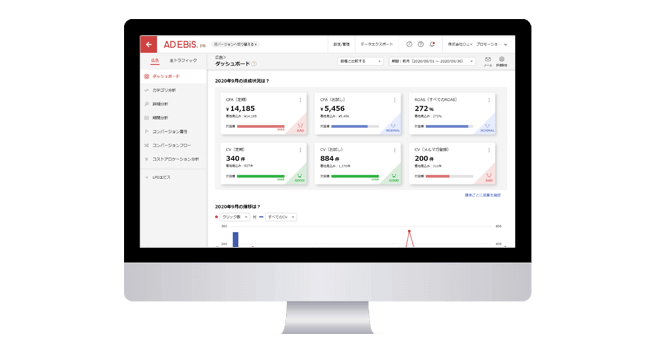

- 見やすい管理画面で直感的に操作できる

アドエビスなら、広告の流入施策から売上貢献までを可視化できるのでスピーディにPDCAを回し、広告運用を最適化することが可能です。詳しい機能や事例は、ぜひ資料でご確認ください。

目次

1. Cookie規制を理解するための基本知識

「Cookie規制」について理解する前に、「Cookieとは何か」について解説します。

Cookieの概要や種類についてご存知の方は「2. 法律によるCookie規制の状況(海外・国内)」「3. ブラウザごとのサードパーティCookie廃止状況(Apple・Googleなど)」からお読みください。

1-1. そもそも「Cookie」とは

「Cookie」とは、「Safari」や「Chrome」といったWebブラウザに、訪問したWebサイトにおける行動ログや入力したユーザー情報を一時的に保管しておく仕組みのことです。

「Cookieを活用すると以下のようなメリットがあり、ユーザーにもサイト運営側にも便利な仕組みといえます。

1-2. Cookieには2種類ある

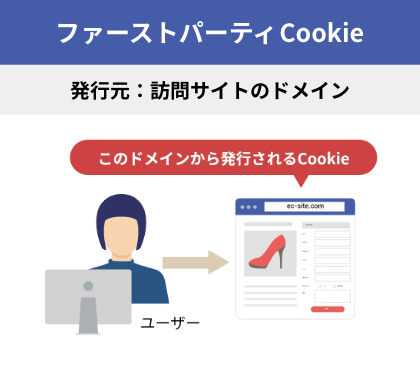

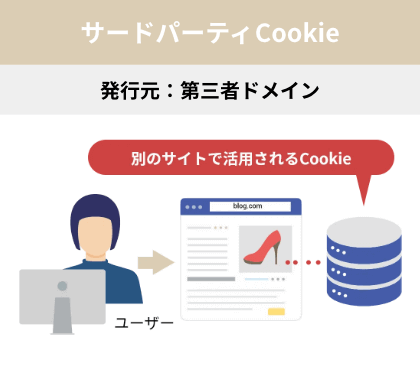

Cookieには、ユーザーが訪れたサイトのドメインが発行する「ファーストパーティCookie」と、別ドメインが発行する「サードパーティCookie」の2種類があります。

| ファーストパーティCookie (1st Party Cookie) |

サードパーティCookie (3rd Party Cookie) |

|

|---|---|---|

| 発行元 | ユーザーが訪問したサイトのドメイン | ユーザーが訪問したサイト以外のドメイン |

| 主な用途 | ・ログイン状態の維持 ・入力情報の保持 ・カート情報の保持 ・サイト内のユーザー行動をトラッキング |

・リターゲティング広告(アクセス履歴のあるサイトの商品を別サイトに広告として表示) ・ドメインを横断したユーザー行動のトラッキング |

| 企業のメリット | ・ユーザーの利便性を向上できる ・行動履歴を追跡できる |

・他ドメインのWebサイトに広告を表示でき、効果が高いマーケティングを行える ・ドメインを横断してユーザー行動をトラッキングできる |

| ユーザーのメリット | ・利便性の向上 | ・関心・興味がある広告を取得できる |

| ユーザーのデメリット | ・サイト運営者に個人情報を預けるリスクがある |

・知らないうちに第三者に行動履歴や個人情報を取得されてしまうリスクがある → 近年規制されつつある |

ファーストパーティCookie(ファーストパーティクッキー)

ユーザーが訪問したサイトのドメインが発行するのが「ファーストパーティCookie(ファーストパーティクッキー)」です。

例えば今ご覧いただいているアドエビスのサイトにアクセスすると、「ebis.ne.jp」のドメインがユーザーが使っているブラウザ(例えばChrome)にCookieを付与します。

ブラウザにユーザーの閲覧履歴や入力情報などが保管されるため、ログインやカートの状態を保持したり、一度入力した情報を再入力しなくて済んだりするメリットがあります。

一方、サイト運営者は、ユーザーの来訪情報やサイト内での行動履歴を追跡・取得し、マーケティングや分析に活用できます。

ファーストパーティCookieはユーザーの利便性向上が主目的であることから、今後も継続して使用可能です。

サードパーティCookie(サードパーティクッキー)

ユーザーが訪問したサイト以外のドメインから発行されるクッキーが「サードパーティCookie(サードパーティクッキー)」です。

例えばユーザーがアドエビスのサイトにアクセスしたとき、「ebis.ne.jp」以外のドメイン(例:Google広告)が発行したCookieが、サードパーティCookieとなります。

ファーストパーティCookieは主にユーザーの利便性向上を目的としたものですが、サードパーティCookieは主に企業の広告配信に寄与するものです。

サードパーティCookieの仕組みを使うと、以下のような「リターゲティング広告」が可能になります。

- ユーザーがA社の公式ホームページを訪問し、商品を閲覧

- 後日、ユーザーはA社とは関係がないニュースサイトを閲覧

- ニュースサイト内に、A社の広告が表示される

サードパーティCookieの仕組みをさらに詳しく知りたい方は、「【2025年最新】サードパーティCookie(サードパーティクッキー)とは?仕組み・最新の規制を分かりやすく解説」の記事もご覧ください。

1-3. なぜサードパーティCookie規制が必要なの?

サイト運営者や広告主にとってサードパーティCookieは、ドメインをまたいで広告出稿できる便利な仕組みです。しかし、個人情報やプライバシーの観点から疑問視され始めました。

サードパーティCookieを活用したパーソナライズド広告を受け取ったユーザーからすると、「知らない間に第三者に個人情報が活用されている」「プライバシーの侵害ではないか」「監視されている気がして嫌だ」と感じる原因となります。

このような問題点を受け、法律やブラウザ側で、主にサードパーティCookieやこれを活用して得られるデータ(Cookieデータ)を対象にした規制が始まりました。

| 2017年 | ・Apple社が、Safariブラウザに「ITP1.0」(トラッキング防止機能)実装 |

|---|---|

| 2018年 | ・Apple社が、Safariブラウザに「ITP1.0」(トラッキング防止機能)実装 |

| 2020年 | ・アメリカでCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー)施行 ・Apple社「ITP2.3」でサードパーティCookieが完全にブロック |

| 2022年 | ・Mozilla社がFirefoxブラウザで、「包括的Cookie保護(Total Cookie Protection)」をデフォルトで有効にすることを発表 |

| 2024年 | ・Google社が2025年初めよりChromeブラウザでのサードパーティCookieを段階的に廃止予定していたが、2024年7月に撤回 |

Cookie規制には「法律による規制」と「ブラウザ運営企業による規制」の2種類があります。それぞれ次の章から詳しく解説していきます。

2. 法律によるCookie規制の状況(海外・国内)

まずは、法律によるCookie規制について、海外と日本国内の状況を解説していきます。

2018年5月にEUでGDPR(一般データ保護規則)が施行されたことを皮切りに、日本を含めた各国でCookie規制が進んでいます。

2-1. 【EU】ePrivacy規制・GDPRなど

EU(欧州連合)では、Cookie規制をEU域内で統一するための整備が進められています。以下の表は、EUにおける主な法規制をまとめたものです。

▼ EUにおけるCookieに関わる法規制の内容

| 2002年施行 2009年改正 |

ePrivacy指令 | ・EUにおける電子通信サービスにおける個人データ処理とプライバシーの保護に関する指令であり、加盟各国において同指令に基づいた国内法の制定が求められている ・厳格に必要なCookieを除き、Cookie利用時の明確かつ包括的な説明及び同意取得を義務化 |

|---|---|---|

| 2018年施行 | GDPR (一般データ保護規則) |

・EU域内の個人データやプライバシー―の保護に関する規則 ・Cookieに拠り得られるデータを含む個人データの処理時の条件や同意取得の要件等がより厳格化 |

| 2024年 | ePrivacy規則 | ・制定に向けて議論中 |

2002年に施行、2009年に改正した「ePrivacy指令」はGDPRを具体化し補完するものであると位置づけられるものであり、Cookie利用時の明確かつ包括的な説明と、能動的な態様での同意取得等を内容とする国内法の制定をEU加盟国に求めています。ユーザーの利便性向上等を目的とするファーストパーティCookie使用については、厳格に必要なものであるとして同意取得が義務付けられませんが、広告配信の最適化などを主たる目的とするサードパーティCookieを使用する際には、基本的には同意が必要となっています。

2018年5月には「GDPR(一般データ保護規則)」が施行され、Cookieを利用して得られるデータも個人データに含まれ、同意取得に関する要件が明確になりました。具体的にはオプトアウト方式や黙示の同意、みなし同意は有効な同意とは認められず、個人データの処理に関するルールが厳しくなっています。

2024年現在は「ePrivacy指令」を置き換え、GDPRの特別法として「ePrivacy規則」の制定に向けて審議が進められています。

2-2. 【米国】CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)など

米国には、国内全域に適用される「連邦法」と各州で制定する「州法」が存在します。連邦法レベルでは包括的な個人データ保護法は存在しませんが、州法レベルでは包括的な個人データ保護法を制定する州もあります。

以下の表は、米国における主な法規制をまとめたものです。

▼ 米国におけるCookieに関わる法規制の内容

| CCPA (カリフォルニア州消費者プライバシー法) |

・カリフォルニア州の個人情報保護に関する法律 ・Cookieデータを含む個人情報の収集時または収集前の情報提供義務を課している ・ユーザーが個人情報を第三者に販売されるのを止めたいときに利用停止(オプトアウト)できる仕組みを義務化 |

|---|---|

| CPRA (カリフォルニア州プライバシー法) |

・カリフォルニア州の個人情報保護に関する法律であり、CCPAの改正法と位置付けられる ・CCPAよりも厳格な基準で個人情報収集時の情報提供の規則を設けている ・個人情報の第三者への販売のみならず共有する場合にもオプトアウトする権利を制定 |

| VCDPA (バージニア州消費者データ保護法) |

・バージニア州の個人情報保護に関する法律 ・管理者が個人データを第三者に販売する場合等のオプトアウト権の行使方法について明確かつ目立つように開示するように義務化 |

| CPA (コロラドプライバシー法) |

・コロラド州の個人情報保護に関する法律 ・管理者が個人データを第三者に販売する場合等のオプトアウト権の行使方法について明確かつ目立つように開示するように義務化 |

いずれも個人情報・個人データを第三者に販売する場合に適用される規制を設けている法律であるため、ファーストパーティCookieではなく、サードパーティCookieを制限するものと言えます。

中でも特に知られているのが、2020年1月に施行されたカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)です。

CCPAでは、Cookieの利用に特に焦点を当てた規制は設けられていません。しかし、対象となる「個人データ」が幅広く定義されており、Cookieデータも個人データに該当するため、CCPAにおける諸規制を遵守しなければならない場合があります。

また、2023年には、CCPAをより厳格にした「CPRA」が施行されました。CPRAとバランスが取れるようにCCPAを修正した「CCPA規則」も施行されており、カリフォルニア州のプライバシーに関する法令の整備が進んでいます。

CPRAでは個人情報を第三者へ「販売」する場合だけでなく「共有」する場合にも、消費者がオプトアウトする権利を有することが定められています。その他にもCCPAよりも厳しい基準で個人情報収集時の情報提供の規則が設けられている点が特徴です。

また、カリフォルニア州以外にも、バージニア州やコロラド州でも法律が施行されています。VCDPA(バージニア州消費者データ保護法)とCPA(コロラド州プライバシー法)は、ともに管理者が個人データを第三者に販売する場合等のオプトアウト権の行使方法について、明確かつ 目立つ形で公開するよう求めています。

2-3. 【日本】改正個人情報保護法

日本では2022年4月に「改正個人情報保護法」が施行されました。

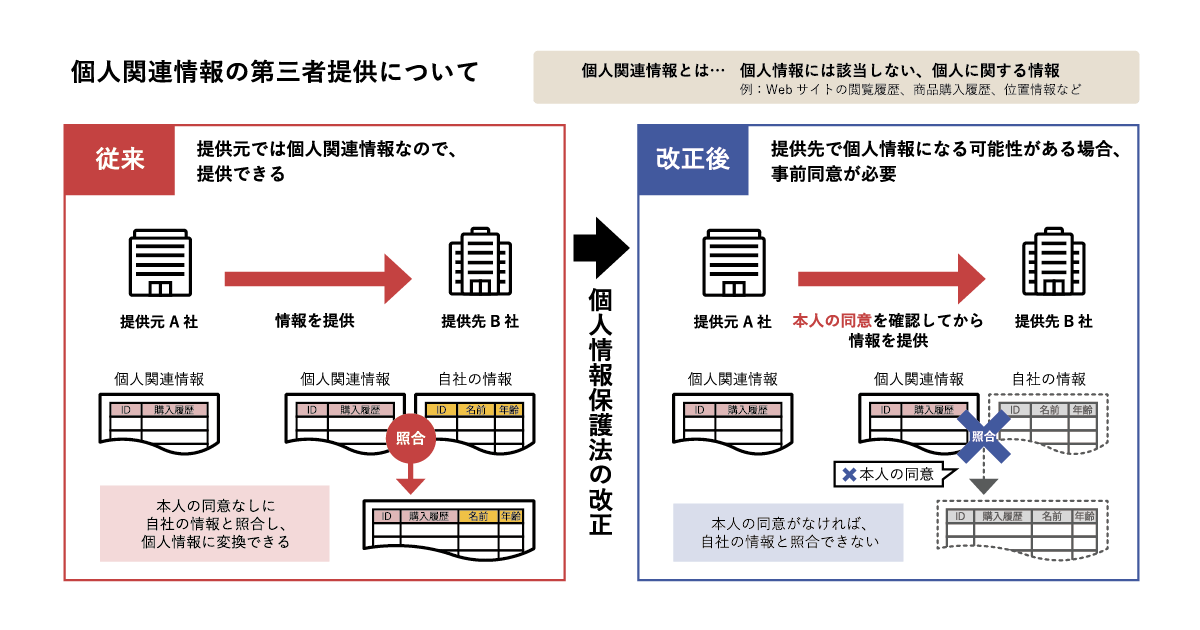

改正個人情報保護法では「個人関連情報」という概念が新設されました。個人関連情報とは、簡潔に言えば、個人情報には該当しない、生存する個人に関する情報をいいます。

Cookieを通じて収集された閲覧履歴などのデータも、特定の個人を識別できない場合には「個人関連情報」に含まれる可能性があります。

一方で、当該データが他の個人情報と紐づけるなどして特定の個人を識別できる場合には、「個人関連情報」ではなく「個人情報」に該当します。そのため、データが個人情報保護法上のどのカテゴリに該当するかの把握が必要です。

しかし、提供する情報が個人関連情報であっても、提供先において、提供先が保有する情報と組み合わせると特定の個人を識別できてしまうケースがあります。

例えば、A社が個人関連情報であるCookieデータを取得したとします。これを第三者であるB社に提供し、B社が自ら保有する情報と当該個人関連情報とを組み合わせることで特定の個人を識別できるとします。このようにA社からB社に個人関連情報を提供し、B社が当該個人関連情報を他の情報と紐づけて個人情報として取得することが想定される場合、改正個人情報保護法では規制の対象となります。

具体的には、提供先のB社はユーザー本人から同意を取得する一方で、A社はB社により同意が得られていることをB社に確認し、記録する義務があります。

つまり、改正個人情報保護法は、個人関連情報を第三者に提供する場合に適用されることから、サードパーティCookieを規制する法令であると言えます。自社サイトのドメインから発行されるファーストパーティCookieは、規制の対象外となっています。

2-4. 【日本】電気通信事業法改正

さらに日本では、電気通信事業法の改正法が2023年6月に施行されました。

改正電気通信事業法では、一定のサービスをブラウザ又はアプリケーションを通じて提供する際に、ユーザーの端末に、サードパーティCookieを含むユーザーに関する情報について外部送信を指示するプログラム等を送信する場合に適用される規制(外部送信規律)が設けられました。規制の対象となるのは、主として次のような電気通信役務(サービス)を提供する事業者です。ただし、自社商品・サービス等のオンライン販売や広告・宣伝等、自社の需要に応じて行われるものは適用対象外です。

- メッセージ媒介サービス

- SNS

- 検索サービス

- ホームページの運営(ニュースサイト、まとめサイト等各種情報のオンライン提供)

改正電気通信事業法の下では、Cookieデータを含む利用者に関する情報を第三者に提供する(外部送信する)場合、以下の3つのいずれかに対応することが義務付けられました。

- 所定の事項を事前にユーザーに通知・公表する

- 事前にユーザーの同意を取得する(オプトイン)

- 外部送信を後から拒否できる仕組み(オプトアウト)を導入し、ユーザーに周知・公表する

電気通信事業法を所管する総務省は、当初は、外部送信規制への対応方法として、ユーザーの同意取得を義務付ける案のみを検討していました。

また、所定の事項を事前にユーザーに通知・公表する場合は、一定の例外を除いて下記の情報を公表する必要があります。

- 送信される利用者に関する情報の内容

- 送信される利用者に関する情報を取り扱う者の氏名又は名称

- 送信される利用者に関する情報の利用目的

3. ブラウザごとのサードパーティCookie廃止状況(Apple・Googleなど)

Cookie情報を保有する仕組みを持つブラウザ側も、Cookie規制を進めています。

ブラウザ側がCookieをブロックする仕様を採用してしまえば、Cookieを利用したくても利用できなくなります。特にブラウザシェア率が高いブラウザでCookie規制が進めば、その影響は多大なものになります。

日本のブラウザシェア率(※)は下記のとおりです。(2025年2月時点)

| 2025年2月時点での日本のブラウザシェア率 | |

|---|---|

| Safari | 25.57% |

| Chrome | 54.45% |

| Microsoft Edge | 11.54% |

| Firefox | 5.2% |

| その他 | 3.24% |

ブラウザごとのCookie規制について、詳しく解説していきます。

3-1. SafariはサードパーティCookieを全面廃止

各ブラウザの中でも率先してCookie規制を進めているのが、Apple社のSafariです。SafariはiOSやMacに標準搭載されているブラウザであり、日本国内で約25%のシェアを得ています(2025年2月時点)。

Apple社は「プライバシーを守り、自分の情報をコントロールできるように製品を設計する」という理念を掲げており、Safariブラウザでは既に具体的なCookie規制が行われています。

2017年にAppleは「ITP(Intelligent Tracking Prevention)」というトラッキング防止機能をSafariに実装しました。その後もバージョンアップを繰り返し、規制内容がより厳しく進化しています。

▼これまでの主な変更内容

| バージョン | 発表日 | サードパーティCookie | ファーストパーティCookie | Local Storage |

|---|---|---|---|---|

| ITP1.0 | 2017年9月 | 30日で削除(過去に訪問がないユーザーは24時間で削除) | 制限なし | 制限なし |

| ITP1.1 | 2018年3月 | 直帰した場合は24時間で削除 | 制限なし | 制限なし |

| ITP2.0 | 2018年9月 | 直帰した場合は即時削除 | 条件によっては即時削除(※1) | 制限なし |

| ITP2.1 | 2019年3月 | 直帰した場合は即時削除 | JavaScriptで付与されたCookieの場合、最大7日で削除 | 制限なし |

| ITP2.3 | 2019年9月 | 直帰した場合は即時削除 | JavaScriptで付与されたCookieの場合、最大7日で削除 |

インタラクションから7日で削除 (トラッカー判定されているドメインからパラメータ付きで流入した場合のみ) |

| Safari13.1 | 2020年3月 | 完全にブロック | JavaScriptで付与されたCookieの場合、最大7日で削除 | インタラクションから7日で削除(条件問わず) |

| iOS16 | 2022年9月 | 完全にブロック | CNAME方式のCookieが7日で削除 | インタラクションから7日で削除(条件問わず) |

| iOS16.4 | 2023年3月 | 完全にブロック | A/NS方式の[1st Party Cookie]が7日で削除 | インタラクションから7日で削除(条件問わず) |

2022年9月以降は、サードパーティCookieは完全にブロックされ、ファーストパーティCookieやLocal Storageも最大7利用日で削除されるようになっています。

Appleは、Cookieに限らずトラッキング目的に使われる仕組みを次々に削除対象にしています。今後も規制を回避するための抜け道はその都度、アップデートで制限されることが考えられます。

3-2. ChromeはサードパーティCookieの廃止予定を撤回

日本国内のブラウザシェアTOPを誇るGoogle社のChromeは、2025年初めに全ユーザーのサードパーティCookieを段階的に廃止を予定していました。

Google社は以前から「サードパーティCookieを廃止する」と発表しているものの、その廃止予定を何度も延期しており、2024年7月に廃止を撤回する旨を発表しています。

| 2020年 | 「2022年以内にサードパーティCookieを廃止する」と発表 |

|---|---|

| 2021年 | 「2023年までにサードパーティCookieを段階的に廃止する」と発表 |

| 2022年7月 | 「サードパーティCookie廃止は2024年後半から順次行う」と発表 |

| 2023年12月 | 「2024年後半に全ユーザーのサードパーティCookieを段階的に廃止。Webサイト間トラッキングを防止するトラッキング保護機能テストを2024年1月4日から全世界のChromeユーザー1%に展開」と発表 |

| 2024年4月 | 「2025年初めに全ユーザーのサードパーティCookieを段階的に廃止することを目指す」と発表 |

| 2024年7月 | サードパーティCookieの廃止の撤回を発表 |

Google社は2023年12月に、延期の理由として、サードパーティCookieに代わる技術「プライバシー・サンドボックス」の開発やテストに時間がかかっていることが挙げられいました。プライバシー・サンドボックスの技術としては、「Topics API」や「Protected Audience API」などが注目を集めています。これらを活用することで、Web上でのユーザーのプライバシーを保護しながら、開発者がビジネスを構築したり、適切な広告を配信したりすることが可能になります。

さらに2024年4月には再延期の理由として、これらの技術を活用する広告業界や規制当局との調整に時間がかかっていることを説明していました。

2024年7月にサードパーティCookieの廃止の撤回を発表しましたが、プライバシーサンドボックスの開発は継続されます。また、新しいアプローチとして、新たなプライバシーコントロールも提供される予定です。

ChromeのサードパーティCookie廃止撤回が発表されたとはいえ、Cookie規制の影響を軽視することはできません。

すでにSafariではサードパーティCookieが完全にブロックされており、Microsoft EdgeやFirefoxも同様に厳格なトラッキング規制を実施しています。そのため、特定のブラウザではすでに従来の広告計測手法が機能しにくい状況になっており、リターゲティング広告やコンバージョン測定の精度に大きな影響が出ています。

さらに、Googleはプライバシーサンドボックスの開発を継続しており、将来的にはサードパーティCookieに代わる新しいデータ活用手法に移行する可能性が高いです。業界全体として「ポストCookie時代」に向けた対応を進める必要があります。

3-3. Microsoft Edgeはトラッカーを規制、サードパーティCookieも廃止予定

Microsoft社のブラウザ「Microsoft Edge」では、ブラウザの「追跡防止」機能により、有害な可能性があるトラッカーがブロックされるように設計されています。

SafariのようにサードパーティCookieを全面的にブロックするような厳しい規制ではないものの、既に一部のCookieに影響が及んでいます。

また、Microsoft EdgeはGoogle社が開発したブラウザエンジンを使用しており、ChromeのサードパーティCookie規制に追従する動きを見せています。2024年3月には「数カ月以内に、1%未満の個人ユーザーを対象としてサードパーティCookieの廃止実験を行う」と発表しました。

3-4. FirefoxはトラッカーのCookieをブラウザの初期設定でブロック

Mozilla社のブラウザ「Firefox」では、「強化型トラッキング防止」と「包括的Cookie保護」機能をデフォルトで設定し、トラッカーやCookieを規制しています。ブラウザの初期設定では、トラッカーのCookieをブロックし、トラッカー以外のサードパーティCookieはサイトごとに隔離保存する設定になっています。設定をカスタマイズすることは可能ですが、そのまま使うユーザーが多いと考えられます。

ファーストパーティCookieはデフォルトでブロックされません。

- \アドエビスならCookie規制に影響を受けない高精度なデータ計測が可能/

-

2025年現在、各国で進むCookie規制により、マーケターは「正確な広告効果の測定が困難になる」「リターゲティング広告の精度が低下する」といった課題に直面しています。

そこで、サードパーティCookieに依存しない広告効果測定が重要になっています。今後は規制を受けないファーストパーティCookieを活用したデータ計測が必要になります。

広告効果測定ツール「アドエビス」なら、サーバー発行のファーストパーティCookieを活用した精度の高いデータ計測が実現できます。それだけでなく、流入施策から売上までの成果を正確に把握できるところも特徴です。複数の媒体を共通したロジックで横断して計測できるため、適正な評価や意思判断が可能になります。

「アドエビス」の特徴や機能がわかる資料は下記より無料ダウンロードできますので、ファーストパーティCookieを活用するためにも参考にしてみてください。

広告効果測定ツール アドエビスの

資料ダウンロードはこちら!

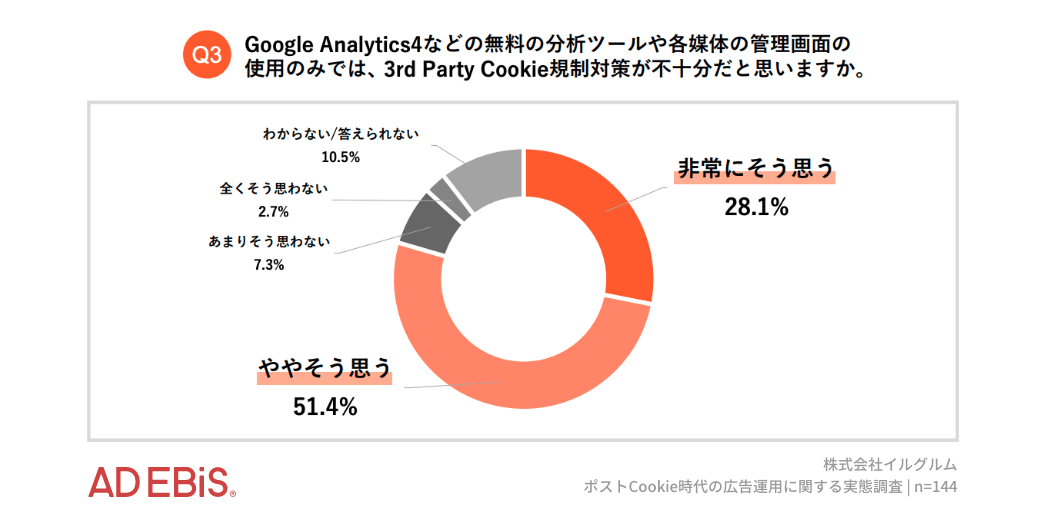

4. マーケターの約8割が、GA4などの無料の分析ツールや各媒体の管理画面の使用のみでは、サードパーティCookie規制対策は「不十分」と実感

日本でのCookie規制の影響は、現状では一部のブラウザによるものだけです。日本でのブラウザ使用率1位のChromeでは廃止が撤回されたため、「実際それほど影響はないのではないか?」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、当社(株式会社イルグルム)が2024年7月に実施したアンケート調査(※)によると、約8割のマーケターがGA4などの無料分析ツールや各媒体の管理画面だけでは、サードパーティCookie規制対策が不十分と回答しています。

※調査対象:Webマーケティングの広告運用に携わっているマーケティング担当者220名

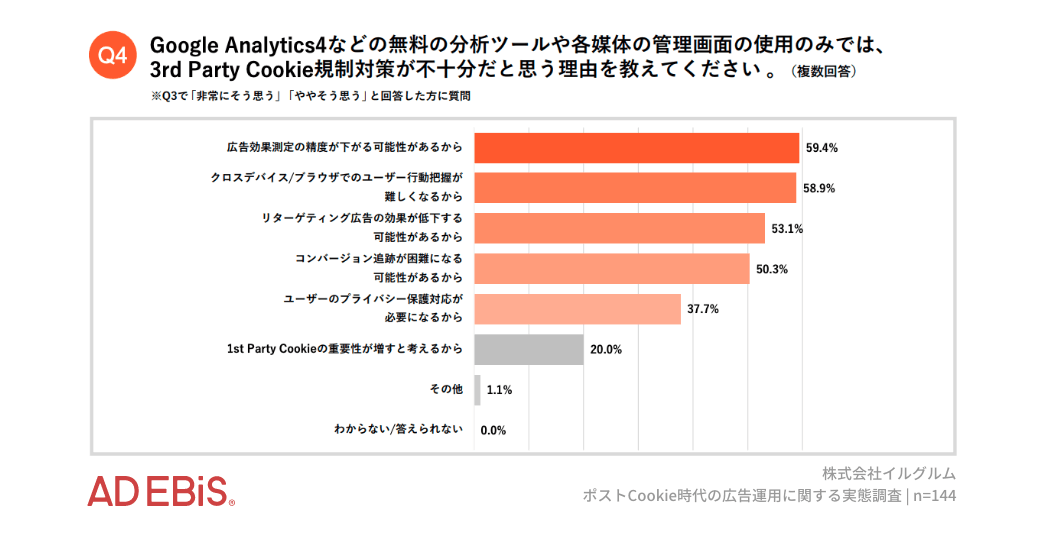

さらにその理由について、「広告効果測定の精度が下がる可能性があるから」「クロスデバイス/ブラウザでのユーザー行動把握が難しくなるから」という回答が約6割。

また、「リターゲティング広告の効果が低下する可能性があるから」「コンバージョン追跡が困難になる可能性があるから」という理由も約5割ありました。この結果から、無料ツールなどの広告効果測定の精度には課題があることがわかります。

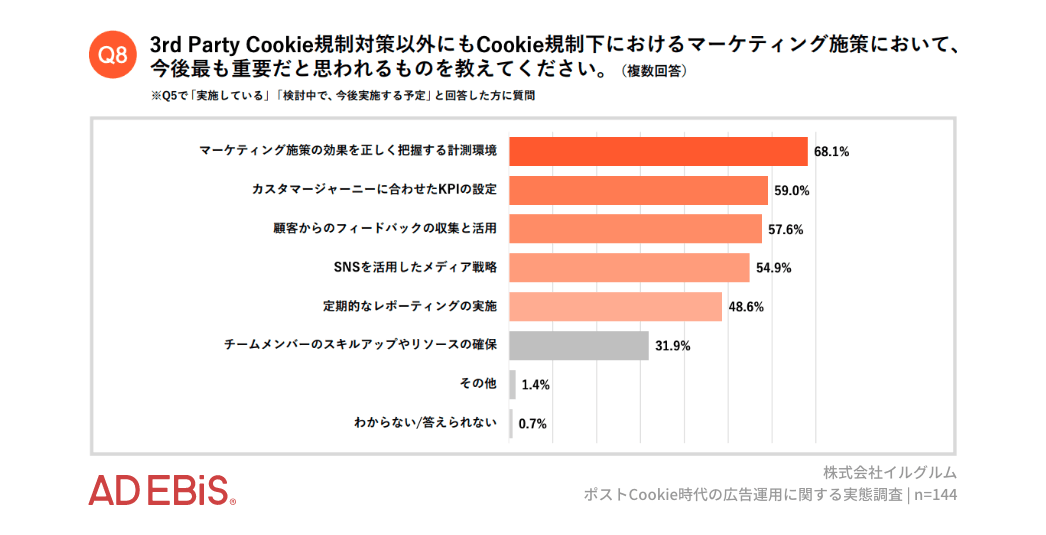

実際に、Cookie規制下でのマーケティング施策において、今後最も重要だと思うものは何かという質問に対して、「マーケティング施策の効果を正しく把握する計測環境」との回答が最も多くなっています。

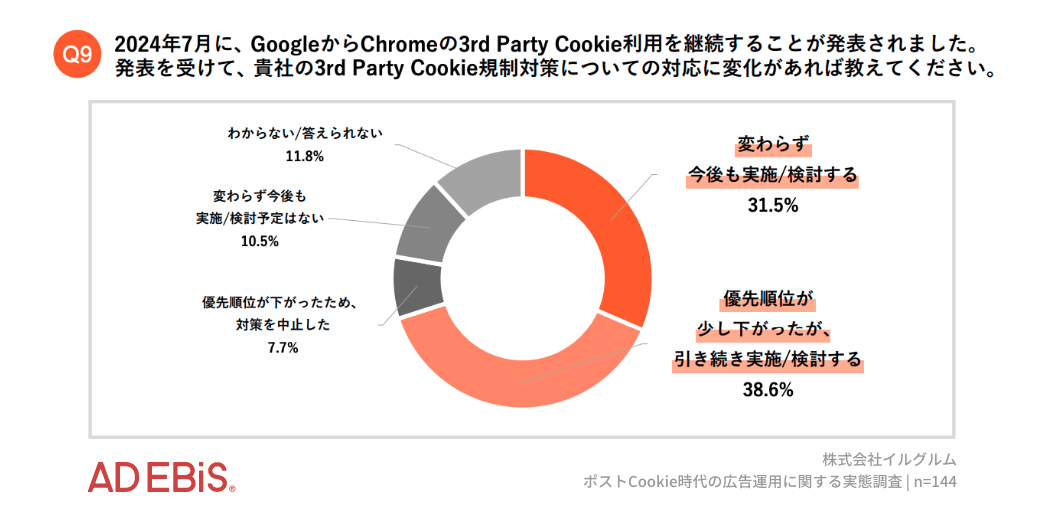

さらに約7割が、サードパーティCookie規制対策について、「今後も実施する」と回答しており、依然として対策が重要だと考えている担当者が多いことが見受けられます。

つまり、サードパーティCookie規制対策が今後の広告運用において欠かせない要素であり、企業は新たなツールへの移行を検討するタイミングに差し掛かっていることがわかります。Cookie規制が進行する中で、Web広告の計測精度を向上させ、継続的に改善を図ることが、企業の成長にとって極めて重要な要素となるでしょう。

詳しい内容については、以下リンクより無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。本資料では、上記の内容に加え、実際に実施されているCookie規制対策についてもご紹介しています。

Webマーケター関心調査 20245. Cookie規制がWebマーケティングに与える影響

日本のCookieに関する法規制はEUと比較すると厳格とはいえず、特定の状況以外ではユーザーへの事前同意取得の義務付けはありません。しかし、ブラウザによるCookie規制の影響は既に出ています。

それでは、サードパーティCookieが規制されると具体的にどんな影響があるのでしょうか。

5-1. リターゲティング広告が制限される

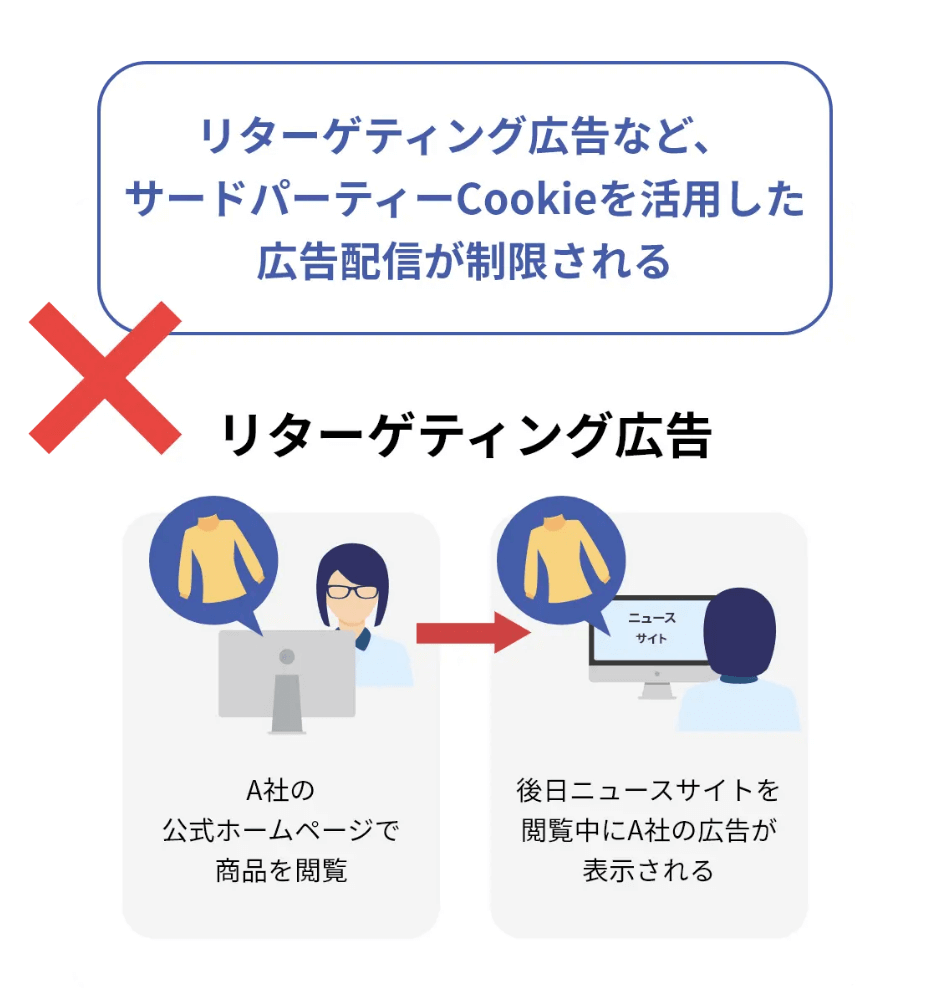

サードパーティCookieが規制されることで影響が大きいものに「リターゲティング広告」があります。

リターゲティング広告とは、自社サイトの訪問履歴があるユーザーがサイトを離脱した後にも追跡して広告を表示できる手法のことです。

サードパーティCookieの利用が制限されると、サードパーティCookieの仕組みを活用したリターゲティング広告も利用が難しくなります。

自社商品やサービスに興味を持っているユーザーにアプローチできるリターゲティング広告は、広告効果が高い手法といえますが、Cookie規制が進む中、効果が大幅に低下し、CPAが悪化する可能性があります。特に、リターゲティング広告をメインに収益化している企業は、新しい広告戦略を打ち出す必要があるでしょう。

5-2. 正確なコンバージョン計測ができない可能性がある

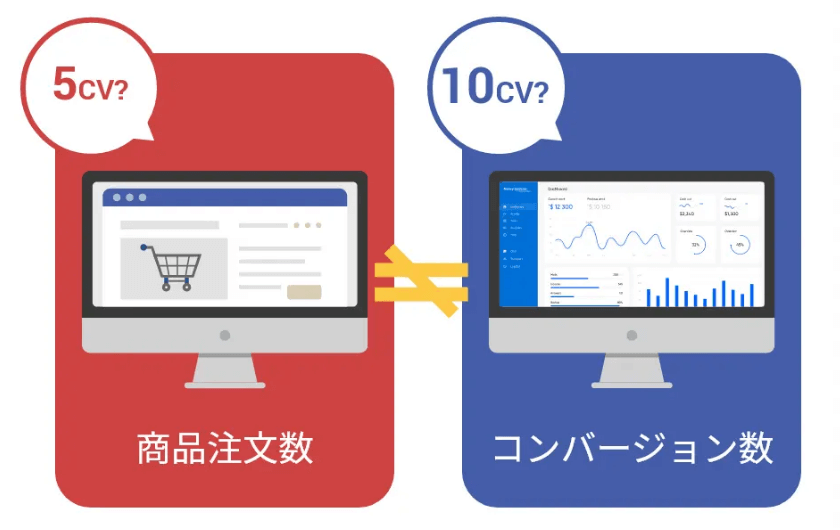

サードパーティCookieが規制されると、サイト内で別ドメインが発行したCookieが基本的に無効化、または一定期間で削除されてしまいます。そのため、コンバージョンを正しく計測することが難しくなります。

例えば、下記のように商品注文数と各プラットフォームのコンバージョン数が合わず、判断に困るケースが出てくるでしょう。

正確なコンバージョン数が計測できないと配信した広告の費用対効果の把握が困難になり、適切な広告運用がしにくくなります。

6. Cookie規制に対応するために企業が実施すべきこと

ここまで説明したように、Cookieに対しての法規制やブラウザの自主規制が近年進んでおり、その影響を既に感じているマーケターも高い割合となっています。

プライバシーや個人情報保護を重視する流れがある中で、今後もCookie規制が厳しくなる可能性があります。こうしたCookie規制に対応するために企業が今後実施すべきこととは何でしょうか。

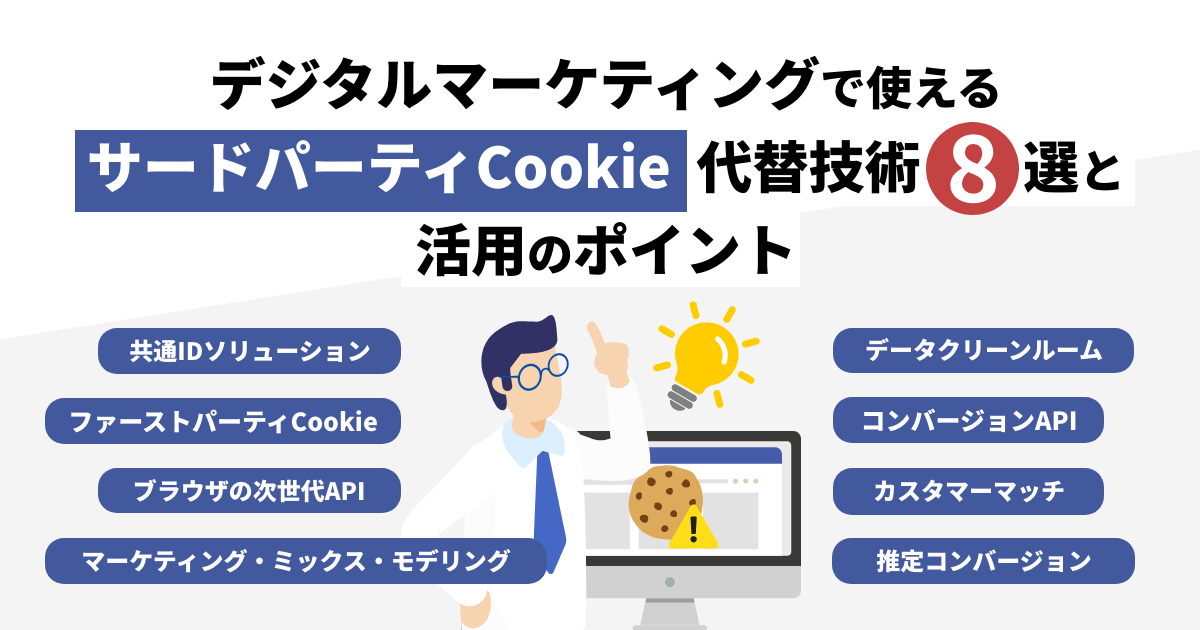

結論からお伝えすると、ファーストパーティCookieの活用・Cookieレスでの計測など複数の方法を取り入れてCookie規制の影響を受けない基盤を整えることが大切です。ここでは、具体的にどのような取り組みができるのか解説していきます。

- Cookie規制に対応するために企業が実施すべきこと

-

- サードパーティCookieへの依存をやめる

- コンバージョンAPIを活用する

- 保有している利用者情報の状況を把握する

- プライバシーポリシーを作成してユーザーに周知する

6-1. サードパーティCookieへの依存をやめる

もし現在、サードパーティCookieを活用した広告配信や効果計測に依存しているならば、まずはそこからの脱却を考えましょう。なぜならば、サードパーティCookie廃止の動きは今後も止まらないと想定されるからです。

既にSafari(ブラウザシェア率25.57%)とFirefox(ブラウザシェア率5.2%)では、サードパーティCookieがほぼ使えない状況にあります。つまり既にサイト利用者の約3割はサードパーティCookieを利用できないということです。

今後の法改正やブラウザの規制によって、サードパーティCookieを利用できないケースはさらに増えると予想されます。

広告効果の計測では、Cookie規制の影響を受けないファーストパーティCookieを活用した計測・分析環境を整えることが大切です。そして広告配信では、Cookieの代替技術を取り入れる必要があります。

6-2. コンバージョンAPIを活用する

サードパーティCookieの規制によりコンバージョンデータの欠損が増えると、精度の低いデータをもとに判断をしなければなりません。広告媒体の機械学習の精度も低下するので、広告の成果が悪化する可能性があります。

代替案として、ファーストパーティデータを媒体に戻して機械学習に活用する「コンバージョンAPI」を活用しましょう。コンバージョンAPIは広告主のサーバーから広告プラットフォームのサーバーに直接データ送信するため、Cookie規制の影響を受けません。

精度の高い計測データを活用できるため、Cookie規制の影響を最小限に抑えられます。

アドエビスでは、コンバージョンAPIツール「CAPiCO」を提供しています。CAPiCOの特徴については下記ページで詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

月額1.5万円でだれでもカンタンに使える!コンバージョンAPIツール「CAPiCO」とは

6-3. 保有している利用者情報の状況を把握する

規制が厳しくなるサードパーティCookieに対し、自社で集めたファーストパーティCookieは今後も利用可能です。

ファーストパーティCookieを活用するには、既に保有している利用者情報の把握が急務となります。現在保有している利用者情報はプライバシーの観点で問題がないか、どこでデータを管理しているのか、どこまでの利用が消費者から承認されているかを再確認しましょう。

また、(ファーストパーティCookieを含む)Cookieデータが個人情報保護法上の「個人情報」(「個人データ」)に該当する形で取り扱われているかを確認する必要があります。個人情報保護法では、個人データの第三者提供には提供元の事業者による本人の同意の取得が必要となります。

一方、既に述べた通り、個人関連情報を第三者に提供し、提供先の事業者において当該個人関連情報を個人データとして取得する場合には、提供先で同意を取得しなければならない(ただし、提供元による同意取得の代行も可能)ほか、提供元においても同意が取得されているかを確認しなければならないからです。

同時に、自社内でCookieを含む利用者情報の管理体制を整え、個人情報の漏えいや滅失などが起こらないようなセキュリティ対策も必要です。

6-4. プライバシーポリシーを作成してユーザーに周知する

保有している利用者情報の把握や管理体制が整ったら、社内でプライバシーポリシーを作成し、サイト内で周知することをおすすめします。

サイトや企業として取得する利用者情報にはどのようなものがあるかを把握し、利用目的(何に使用するのか)を明確にして文書化します。利用者情報を第三者提供する場合の理由や、共同利用する可能性がある利用者情報なども、共同利用について定める法の要件に従って明確にすると良いでしょう。

7. Cookie規制対策ならアドエビスがおすすめ

ここまで解説してきたように、サードパーティCookieはすでに大きく規制されており、従来の広告計測手法が機能しなくなりつつあります。このままサードパーティCookieを活用したWeb広告やトラッキング計測を続けても、「いつまで今の手法が使えるか分からない」状況です。このまま何の対策も講じなければ、「リターゲティング広告が機能しなくなる」「コンバージョン計測がズレる」「広告費の最適化ができなくなる」といった深刻な問題が発生し、広告の効果が大幅に低下するリスクがあります。そのため、正確な広告効果測定・広告配信ができるようにすることが大切です。

こうしたCookie規制対策におすすめなのが、コンバージョンAPIツール「CAPiCO」と、広告効果測定ツール「アドエビス」です。

Cookie規制対策におすすめのツール

- 広告配信の精度を高めるなら、コンバージョンAPIツール「CAPiCO」

- 正確に広告効果を測定するなら、広告効果測定ツール「アドエビス」

7-1. 広告配信の精度を高めるなら「CAPiCO」

広告配信の精度を高めるなら、アドエビスが提供するコンバージョンAPIツールの「CAPiCO」がおすすめです。

CAPiCOは、コンバージョンAPIツール導入時に負担となる煩雑な設定作業やサーバー構築が不要です。主要5媒体に対応しているほか、タグの埋め込みだけで簡単にコンバージョンAPIの実装ができ、月額15,000円(税抜)からご利用いただけます。

CAPiCOなら

- 最短1営業日で設定が完了しすぐに使用開始できる

- Cookie規制の影響を受けず広告配信の最適化ができる

- データを管理するサーバーは広告効果測定市場で国内導入件数No.1(※)のアドエビスが提供する計測基盤を使用している

など、最小限の負担で広告配信を最適化できます。

※2024年8月期_指定領域における市場調査 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

CAPiCOの特徴について詳しく解説した資料は、下記より無料でダウンロードできます。ぜひ参考にしてみてください。

月額1.5万円でだれでもカンタンに使える!コンバージョンAPIツール「CAPiCO」の資料請求はこちら

7-2. これまで通りの計測環境を維持するには「アドエビス」

ファーストパーティCookieを活用した正確な広告効果測定をしたい場合は、導入件数No.1(※)広告効果測定ツール「アドエビス」がおすすめです。

※2024年8月期_指定領域における市場調査 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

「アドエビス」はWebサーバー発行のファーストパーティCookieを活用しているので、より安心・安全な広告効果測定が実現できます。

マーケティングにおいて正しく意思決定を行うためには、「媒体を横断した分析」「間接効果の把握」「実際のコンバージョンとの紐づけ」の3つを意識した広告運用が重要です。アドエビスなら、広告の流入施策から売上貢献までを可視化できるのでスピーディーにPDCAを回し、広告運用を最適化することが可能です。

他にもアドエビスなら

- Cookie規制に影響を受けない高精度なデータ計測ができる

- 複数の広告媒体を一元管理し、各パフォーマンスを比較できる

- 見やすい管理画面で直感的に操作できる

などの特徴もあり、広告効果測定をサポートします。詳しい機能や事例は、ぜひ資料でご確認ください。

この記事をシェアする