マーケティングのプロジェクト(施策)管理とは?基本から課題まで解説

この記事をシェアする

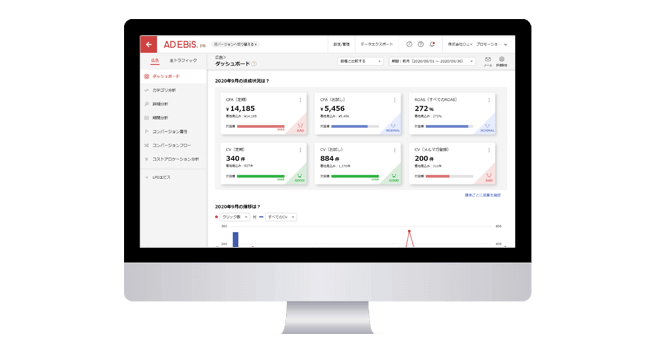

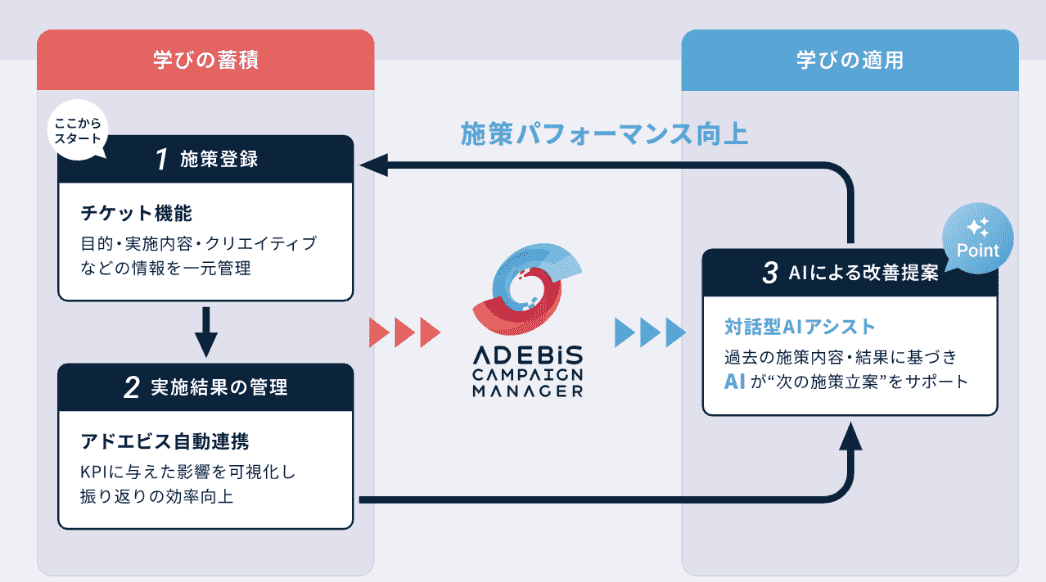

施策の計画から効果測定・改善までを一気通貫で管理。 AIが過去の施策データをもとに改善提案も行う「AD EBiS Campaign Manager」とは?

マーケティングにおけるプロジェクト(施策)管理とは、Web広告やメルマガ配信などの各施策を、計画から実行、効果測定、改善まで一連の流れで管理することです。現代のマーケティングでは複数の施策を同時に実施することが多く、全体をいかに効率的に管理するかが重要です。一方で、「データが分散し、振り返りに時間がかかる」「場当たり的な対応で成果につながらない」といった課題を抱えている企業が少なくありません。

本記事では、マーケティングにおけるプロジェクト(施策)管理が重要な理由や実践的なステップなどをまとめました。よくある課題と解決策も紹介するので「施策を効率的に管理したい」「施策の成果を向上させたい」とお考えの方は、参考にしてください。

- マーケティングのプロジェクト(施策)管理を「仕組み化」するならツール活用が重要

-

「担当者ごとにバラバラに管理されており、情報が散在している」「施策の目的や構成、成果が記録されておらず、振り返りができない」「共有・検索の仕組みがなく、過去の成功パターンが再現できない」といった課題を解決するのが、日本初※のプラットフォーム「AD EBiS Campaign Manager」です。

AD EBiS Campaign Managerでは、AIが蓄積されたデータをもとに過去の成功事例を提示し、施策の改善案を提案します。施策の計画から実行、結果の分析、改善までの一連の流れを記録・管理することで、「なぜその施策を選んだのか」「どのような判断で進めたのか」といった情報を社内で共有できます。

「施策の"やりっぱなし"をなくしたい」「担当者が変わっても同じレベルの成果を出し続けたい」という場合は、まずは以下より無料資料をダウンロードしてください。

※ 2025年5月7日現在(当社調べ)

目次

1. マーケティングにおけるプロジェクト(施策)管理とは?

マーケティングにおけるプロジェクト(施策)管理とは、各施策の計画から実行、効果測定、改善までのプロセスを一貫して管理することです。

例えば、売上アップを目指す場合のプロジェクト(施策)管理を考えてみましょう。売上拡大のためにWeb広告の配信とランディングページの改善と効果測定を実施するケースでは、以下のように具体的な進捗を定期的に共有します。

【進捗共有する情報の例】

このように社内全員で各段階の進捗情報を共有し、問題を早期に発見・対応すると、最終的な目標達成につなげることができます。

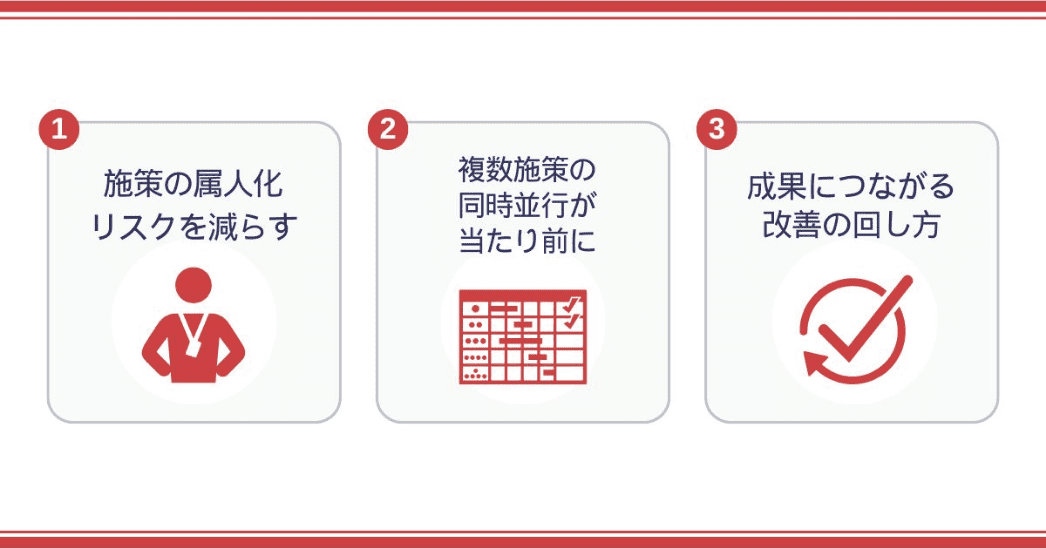

2. マーケティングにプロジェクト(施策)管理のスキルが重要な3つの理由

マーケティングにプロジェクト(施策)管理のスキルが重要な理由は、以下の3つです。

それぞれについて見ていきましょう。

2-1. 施策の属人化リスクを減らすため

マーケティングでは、担当ごとに施策が分業されることが多く、属人化するリスクがあります。そのため、施策の背景やナレッジが社内全体に共有されないことも少なくありません。

前任者から後任者に施策の背景やナレッジが引き継がれないと、「なぜその施策を実施したのか」「どのような判断基準で進めていたのか」などが分かりません。その結果、過去の失敗を繰り返してしまい、成果を上げるまでに時間を要します。

施策の内容やデータにもとづいた判断基準、効果の測定結果をチーム全体で共有できれば、個人の記憶や経験に依存しないため、担当者が変わっても継続的に成果を出すことが可能です。

さらに、施策の進捗や成果をチームで定期的に報告することも有効です。「現在施策がどの段階か」「どのような成果が出ているか」を社内全員がリアルタイムで把握できれば、必要に応じてサポートや改善策を提案できます。

2-2. 複数施策の同時並行が当たり前の時代に

現代のマーケティングでは、Web広告、ブログ記事制作、SNS運用、メルマガ配信、動画制作など、複数の施策を同時に実施することが一般的です。

例えば商品を販売する際に、Web広告からランディングページへ誘導するだけでなく、以下を同時に実施するケースがあります。

- ブログ記事の読者にメルマガ登録を促し、クーポンを配信する

- 商品紹介を動画で配信する

それぞれの施策が個別に実施されていると、「どの方法が一番効果があるか分からない」「同じ顧客に重複して同じ内容を送ってしまう」「顧客情報が各方法で連携していない」といった問題が発生します。

各施策の担当者間で情報共有が不足していると、施策の背景や狙いが記録されず、次回の施策で過去の知見を活用できなくなり、継続的な改善が困難になります。

そのため、すべての施策を一元的に管理し、計画から結果の確認まで一貫して行う仕組み作りが重要です。「Web広告で新規の見込み顧客を集めて、その後メルマガで継続的に関心を高める」など各施策が連携することで、顧客に一貫したメッセージを届けられます。

「Instagramのリーチ数」「メルマガ開封率」などの各施策のKPI進捗をリアルタイムで確認できれば、目標に届いていない施策をすぐに発見し改善することが可能です。さらに、各施策が今月のコンバージョンにどれだけ貢献したかも数値で確認でき、それぞれの施策の効果を正しく評価できます。

2-3. 成果につながる改善を回す仕組み作りに必要

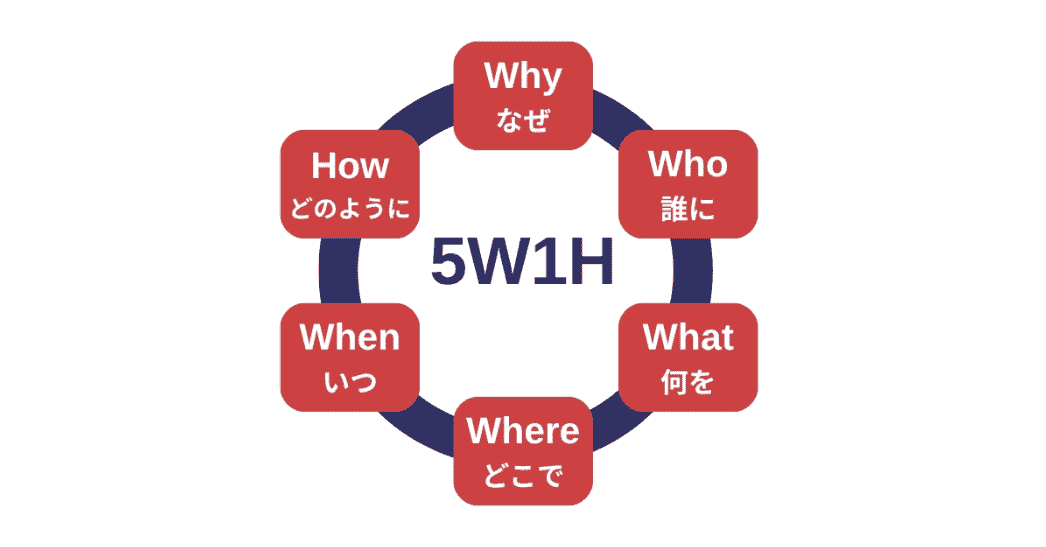

マーケティングプロジェクト(施策)を成功させるには、「仮説 → 実行 → 効果 → 学習 →改善」のサイクルが重要です。

仮説、実行の段階では、以下の5W1H(なぜ・誰に・何を・どこで・いつ・どのように)を明確にする必要があります。

【5W1H】

Why(なぜ):なぜ広告を出稿するのか

- 目的: 新商品の認知拡大/売上アップ/顧客獲得 など

Who(誰に):誰にメッセージを届けたいか?

- ターゲット: 20代女性/ファミリー層/法人の決裁者 など

What(何を):どのようなメッセージを伝えたいか?

- 訴求内容: 50%オフなどの価格訴求/商品の特徴/開発ストーリー など

Where(どこで):どの媒体・場所で伝えるか

- (チャネル) Google広告/Instagramリール/YouTube動画/ブログ記事 など

When(いつ):いつ、どのようなタイミングで届けるか

- 時期・配信設定:金曜午後はCPA高騰/週末/新商品リリース直後/季節イベント前 など

How(どのように):どんな形式や導線で伝えるか

- クリエイティブ・構成:静止画・動画/LP導線/バナーの構成/カルーセル形式 など

計画を立てたら、関係者と認識をすり合わせて実行し、定期的に施策の効果を測定しましょう。効果測定の際は、事前に設定した重要業績評価指標(KPI)をもとに客観的に判断します。

なおKPIとは、「目標をどれくらい達成できたかを測る数値」のことです。「Webサイトのアクセス数を月1万回にする」という目標を立てた場合、その目標の達成状況を測る月間アクセス数がKPIとなります。他にも「お問い合わせ数」「商品の売上」など目標に応じてKPIが設定されます。

改善では、「なぜうまくいったのか」「なぜ成果が出なかったのか」を分析して次の計画に反映します。打ち出した施策が必ずしも成功するとは限りません。個人の勘や感覚に頼るのではなく、施策の成功・失敗要因を売上グラフやアクセス数の推移などのデータで可視化し、社内全体で蓄積・共有しましょう。

WebマーケティングのKPIの設定方法については以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

⇒ WebマーケティングのKPIはどう設定すべき?業界別の設定例も紹介

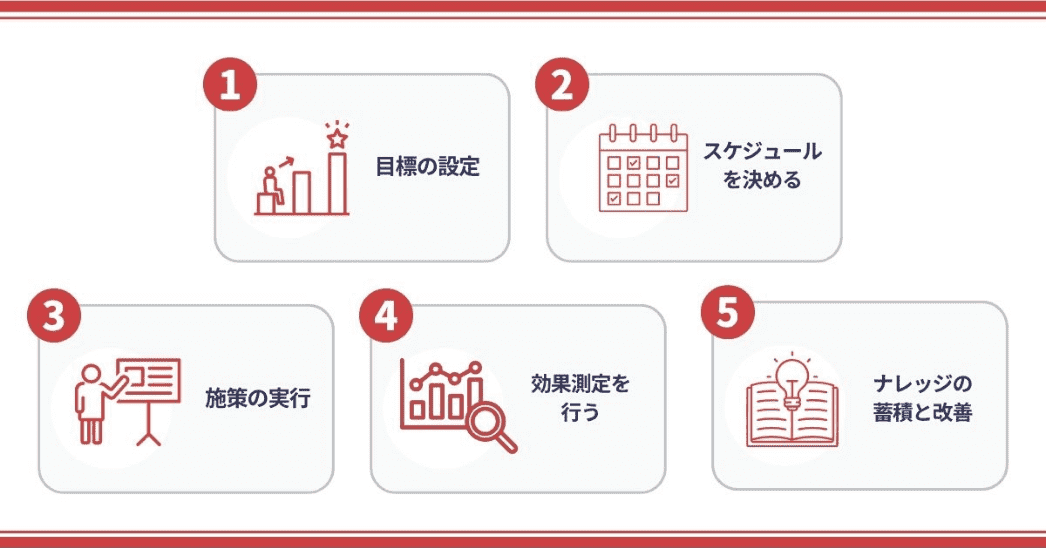

3. プロジェクト(施策)管理の5つのステップ

ここで、プロジェクト(施策)管理の5つのステップについて解説します。

順に見ていきましょう。

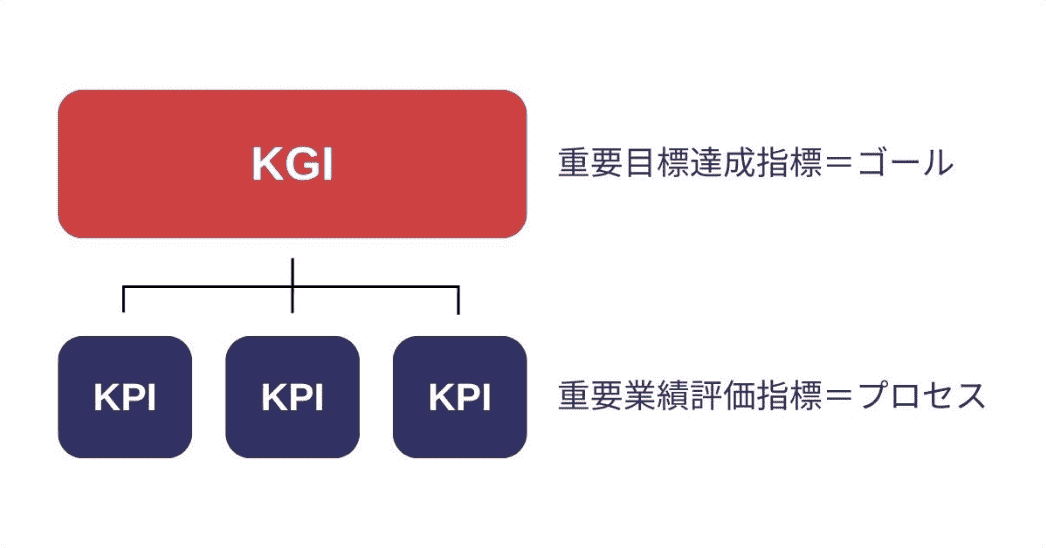

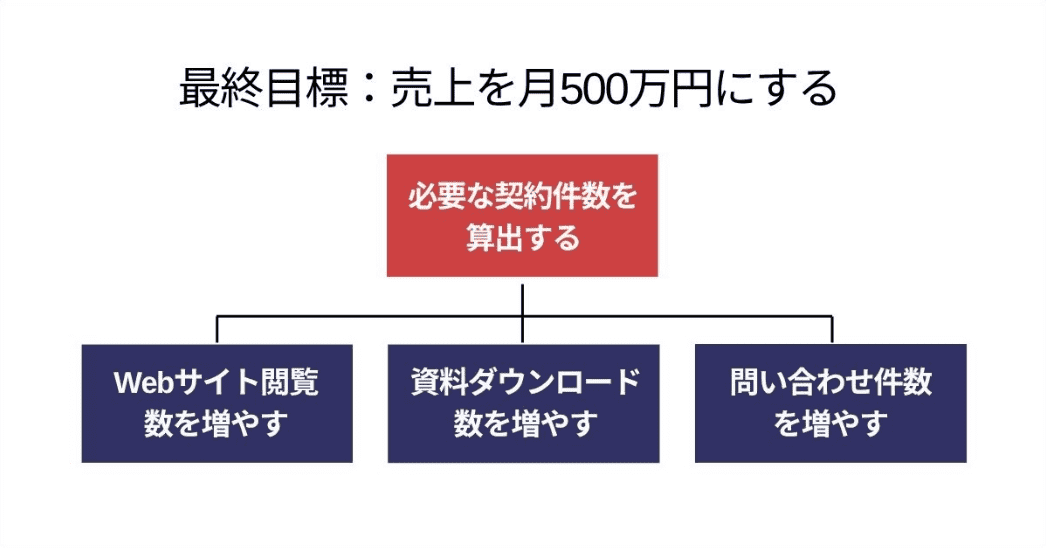

3-1. ステップ1:目標(KGI・KPI)を設定する

マーケティングプロジェクト(施策)を成功させるためには、重要目標達成指標(KGI)や重要業績評価指標(KPI)の設定が重要です。

KGIとは、ビジネスにおける最終目標のことです。具体的には、売上向上、新規顧客の獲得、ブランド認知度の向上など、施策で最終的に実現したいことを設定します。一方でKPIは、KGIを達成するための中間指標を指します。

目標設定では、課題や戦略から逆算して考えることがポイントです。例えば、「売上を月500万円にしたい」という目標でWebサイトを運用するなら、必要な契約件数を計算し、中間指標としてWebサイトの閲覧数、資料ダウンロード数、問い合わせ件数などをKPIとして設定します。

目標設定では、明確な数値で目標を設定することが重要です。日々の施策にKPIを設けると、客観的な振り返りと次回への改善につながります。

3-2. ステップ2:スケジュールを決める

マーケティングプロジェクト(施策)を成功させるには、具体的なスケジュール設定が重要です。目標(KGI・KPI)を達成するために、以下の手順でスケジュールを組み立てましょう。

【1年後に売上500万円/月を目指す場合】

- 施策に優先順位をつける:目標と予算を考慮しながら、施策の優先順位を決める

例)リスティング広告>SEO>メルマガ配信など - 年間の計画を立てる:何をいつ実行し、いつまでにKPIを達成するか決める

例)最初の3ヵ月でリスティング広告の配信・SEO記事の制作を開始し、半年後までに閲覧数1万回を目指す。10月にメルマガ配信を開始し、3ヵ月後に問い合わせ件数を10%アップするなど - 月単位に分ける:年間計画をもとに月ごとの計画を立てる

例)「1月:リスティング広告のキーワード選定・広告文の作成」「2月:SEO記事の制作を開始」「8月:メルマガ配信のリスト整理と配信内容の企画」など - 担当者を決める:誰が何を担当するかを明確にする

例)「Aさんがリスティング広告」「BさんがSEO記事」「Cさんがメルマガ配信」など

スケジュールは、余裕を持って立てることが重要です。複数部署との調整、外部制作会社との打ち合わせ、上司からの承認、想定外のトラブルなどを考慮して、予備の時間を確保しておきましょう。

効果測定と振り返りの期間も事前に確保しておくと、施策が終了した後、すぐに改善策に取り組めます。「この広告文は反応が良かった」「この時間帯の投稿は効果が薄かった」などを分析し、より多くの成果につなげましょう。

3-3. ステップ3:施策を実行する

次は、設定した目標とスケジュールにもとづいて、施策を実行に移します。施策を行う前に、現状の課題をもとに以下のような仮説を立てましょう。

【リスティング広告を配信する場合の例】

- 課題:広告キャンペーン「商品A」のコンバージョン率が目標の3%に対し0.8%と低い。顧客獲得単価(CPA)が目標5,000円に対し18,000円なので、採算が合わない

- 仮説:キーワード「〇〇 格安」で集客しているが、LPでは高価格帯の商品しか紹介していない。アウトレット品を集めた特設LPに遷移させれば、ユーザーの期待とページ内容が一致し、コンバージョン率が3%に改善されるのではないか

- 施策内容:「格安」関連のキーワードで新しい広告グループを作成し、アウトレット品を集めた特設LPへ誘導する。2週間に最初の広告グループと同額の予算で配信し、結果を比較する

さらに上記を記録しておくと、思いつきではなくデータにもとづいて施策を実行できるので、次に活かせます。

実行中は、計画どおりに進んでいるか定期的に確認することが重要です。スケジュールの遅れや広告文の誤字、デザインのミスなど、品質上の問題を早期に発見できれば、失敗を防げます。

そのために「デザインや内容が依頼どおり仕上がっているか」「予定どおりのスケジュールで実施できているか」などを定期的に確認し、社内で進捗状況を共有しておきましょう。

万が一、想定外の問題が発生した場合は、事前に確保した予備時間を活用して対応します。予備時間があれば「作業を他のメンバーが代行する」「急がない作業は後回しにする」などの対応で遅れを取り戻し、プロジェクトを予定通りに完了させられます。

3-4. ステップ4:効果測定を行う

施策を実行したら、どれくらいの成果があったのか効果測定を行います。

【効果測定でチェックする2つのポイント】

- 個別施策:リスティング広告のクリック率やメルマガの開封率など、設定したKPIの指標を確認・評価

「前回のリスティング広告キャンペーンと比べてクリック率が20%向上した」など - マーケティング全体:「今月のマーケティング活動で新規顧客を何人獲得できたか」「かけた費用に対してどれだけの利益が上がったか」などを総合的に評価

なお、単なる期間比較にとどまらず、施策の条件を変えて比較する視点も重要です。

例えば「同じターゲットに対して異なる広告訴求を出した場合の数値の差」や、「配信チャネルを変えた場合のクリック率・コンバージョン率の違い」を確認すれば、施策の中で何が成果に影響したのかをより深く検証できます。このように、時期と条件を掛け合わせた比較分析を行うことで、効果検証の精度が大きく高まります。

さらに、1つの施策で目標数値を達成しても、マーケティング全体の目標を達成できるとは限りません。例えば、リスティング広告のクリック数が目標を上回っていても、実際の問い合わせや売上につながっていないケースがあります。そのため、個別施策の評価だけでなく、マーケティング全体の評価まで行いましょう。

そのため、正確な効果測定を行うには、信頼できるデータが必要です。アドエビスなら、Web広告のクリック数から最終的なコンバージョンまで、効果測定に必要な数値を正確に計測できます。

⇒ 広告効果測定ツール アドエビスの資料ダウンロードはこちら!

3-5. ステップ5:ナレッジの蓄積と改善の繰り返し

マーケティングプロジェクト(施策)を継続的に向上させるためには、実施した施策の結果を詳細に分析し、成功パターンや失敗パターンを社内全体で共有することが重要です。過去の施策と比較し、どのような要因が成果に影響したかを把握しましょう。

【成功パターンの例】

- メルマガの件名に【限定】を追加すると、開封率が○%向上した

- 平日の朝○時台に配信したWeb広告は、△時台の配信よりクリック率が○%高い

【失敗パターンの例】

- リスティング広告でキーワードを広く設定しすぎると、クリック率が低下する

- 年末商戦の時期に入札単価を○円から△円へ上げると、○日間で赤字になった

ポイントは、何をどのような条件で実施したら、どのような結果につながったのかを具体的に共有することです。これらを記録すると、「仮説 → 実行 → 効果 → 学習 →改善」のサイクルを継続的に回せるようになり、「どの広告媒体で成果が出るか」「どのようなメッセージが顧客に響くか」などの知見が会社に蓄積されます。

その結果、マーケティング施策全体を最適化し、適切な予算配分ができるようになり、成果が向上します。

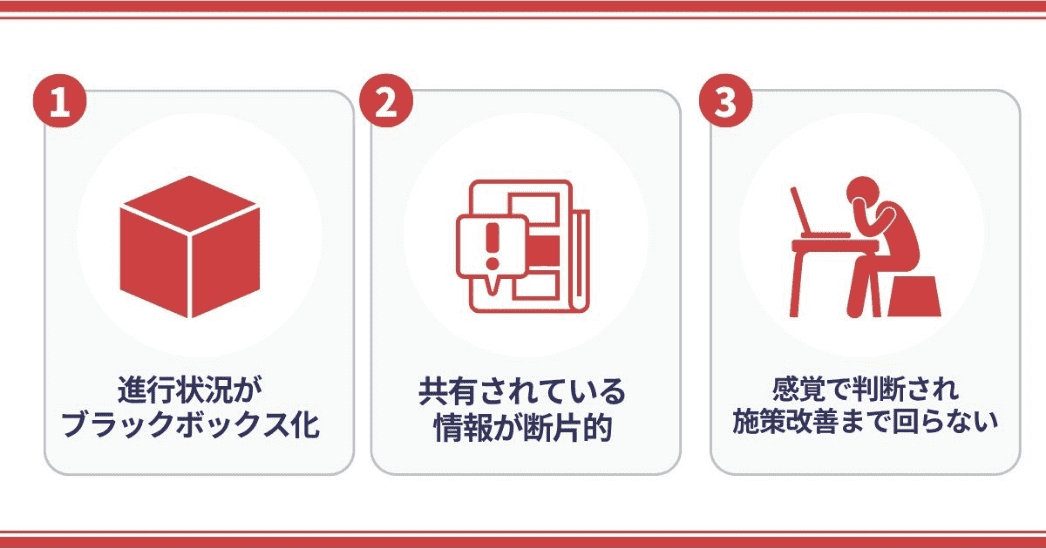

4. マーケティングのプロジェクト(施策)管理でよくある課題

ここでは、マーケティングのプロジェクト(施策)管理でよくある3つの課題を紹介します。

それぞれについて解説します。

4-1. プロジェクト(施策)の進行状況がブラックボックス化している

マーケティングプロジェクト(施策)を進める際に、各施策の進捗状況が見えなくなる場合があります。原因は、進捗を共有する仕組みやタイミングが決まっておらず、各担当者が個別に作業を進めているからです。

例えば、「Web広告のクリック率が目標値の60%しか達成できていない」「メルマガの開封率が前月比で20%低下している」などの重要な情報が社内に共有されないと、対策が遅れてしまいます。

また、「Aチームは今月の目標を達成したと思っているが、Bチームは全体目標にまだ足りていないと認識している」といった考え方の違いも発生しやすいです。その結果、施策の現状が分からなくなり、軌道修正が難しくなります。

この問題を解決するには、ツールを活用して「誰が何をいつまでにやるのか」「現在どこまで進んでいるのか」を社内全員が確認できる仕組みを作ることが重要です。問題が発生しても「誰に相談すればいいか」「どこを調整すればいいか」がすぐに分かり、迅速に解決できるようになります。

4-2. 社内で共有されている情報が断片的

各部署や担当者が個別に情報を管理しているため、プロジェクト全体の状況を把握しにくいことも課題の1つです。

Web広告の成果データやメルマガの開封率が担当者ごとに管理されていると、「全体で何人の顧客を獲得できたか」「全体でいくらの売上につながったか」といった全体の効果が正確に把握できません。さらに、同じ見込み顧客が複数の施策に反応していることに気づかず、適切なフォローができないという問題も生じます。

また、施策情報が断片的に管理されていると、過去の成功・失敗のナレッジが組織に継承されません。「どの広告文が効果的だったか」「どのタイミングでの配信が良い結果を生んだか」といった知見が個人に留まり、チーム全体で活用できないため、同じ失敗を繰り返したり、成功パターンを再現できなかったりします。

解決するためには、社内全員が同じ情報を共有できる体制を整えることが必要です。「広告効果は、広告効果測定ツールで確認する」「顧客からの問い合わせは、問い合わせ管理システムで確認する」のようにルールを統一しましょう。必要な情報を必要なタイミングですぐに見つけられれば、各施策の効果を比較・分析でき、次にどの施策に力を入れるべきかが分かります。

4-3. 感覚で判断が行われ、施策改善まで回っていない

データにもとづいた客観的な判断ではなく、担当者の経験や直感で施策が決定されることも課題として挙げられます。

「今月は問い合わせが多かった気がする」「Web広告の反応が良かったように感じる」といった曖昧な評価で終わってしまうケースは少なくありません。たとえ、「先月と比べて問い合わせが何件増えたか」「クリック率は何%だったか」といった具体的な数値で成果を把握していても、どの要素(訴求内容・配信面・ターゲティングなど)が影響しているのかを分析できていなければ、施策成果の再現性が担保されません。

また、複数のタスクに追われ、時間がかかる施策の振り返りを後回しにするケースもあります。このような場合は、「時間があるときに分析しよう」と考えているうちに、次の施策の準備に追われ、振り返りが行われません。

これらの課題を放置すると、なんとなくの感覚で判断し続けるため、「仮説 → 実行 → 効果 → 学習 →改善」のサイクルが回らず同じ失敗を繰り返します。

状況を改善するためには、数値やデータをもとに施策を決定し、結果を測定・分析して次回の改善に活かす仕組みが重要です。問題点を具体的に把握して改善できるようになり「なぜ失敗したのか分からない」という状況から抜け出せます。

5. これらの課題を解決するには「仕組み化」がカギ

現代のマーケティングが抱える属人化、複数施策の管理不備、感覚的な判断といった課題を解決するには、マーケティング施策を「仕組み化」することが重要です。施策の企画から実行、分析、改善までを管理し、知識やノウハウを蓄積できる環境が求められます。

5-1. マーケティングに特化したプロジェクト管理ツールの必要性

現代のマーケティングでは、AIが広告配信を自動調整するため、メディア選定だけでは他社との差別化が難しくなっています。マーケターが重視すべきはタスクの進捗管理だけでなく、「5W1Hの企画力」と、それを支える「データを見ながら運用する力」です。

5W1Hの企画力とは、「なぜその施策を行うのか(Why)」「誰にメッセージを届けたいか(Who)」「どのようなメッセージを伝えたいか(What)」「どの媒体・場所で伝えるか(Where)」「いつ、どのようなタイミングで届けるか(When)」「どんな形式や導線で伝えるか(How)」を戦略的に設計する能力のことです。これらを明確にすることで、全体の状況を漏れなく把握した上で施策を選定できます。

さらに重要なのが、データにもとづいて施策の運用を行うことです。過去の施策データを分析し、「このターゲットにはこの手法が効果的」「この時間帯の配信が最も反応が良い」といった根拠をもとに判断を行うことで施策の精度は高まります。

しかし「どのターゲットに何を配信すべきか企画する時間がない」「過去の施策データが各部門でバラバラに管理されていて活用できない」といった課題を抱える企業は少なくありません。こうした状況を解決するには、企画から分析までを一元管理できるマーケティングツールを導入することが有効です。

5-2. AD EBiS Campaign Managerで実現する再現性のあるマーケティング施策

AD EBiS Campaign Manager(アドエビス キャンペーン マネージャー)は、施策の「仕組み化」を実現する日本初※のプラットフォームです。Web広告やメルマガ配信、コンテンツマーケティングなどの施策を、企画から実行、振り返り、改善まで1つのツールで管理できます。(※ 2025年5月当社調べ・特許取得済み 特許7627002)

多くのマーケティング現場では今もなお、施策の設計意図や意思決定の理由が記録・共有されず、担当者任せになっています。「なぜその配信時間を選んだのか」「どのようなターゲット設定を行ったのか」といった判断の背景が見えないため、チーム全体で学習や改善を積み上げることが難しく、属人的な運用から抜け出せなくなります。

AD EBiS Campaign Managerなら、施策の「仮説→実行→効果測定→学習→改善」という流れを体系的に管理し、施策の背景やナレッジを蓄積することが可能です。これにより、属人化を防ぎながら、ナレッジを組織全体で活用できる環境が構築できます。

さらに、アドエビスと連携することで施策の結果を自動で取得し、蓄積されたデータをもとに過去の成功事例を提示し、施策の改善案をAIが提案します。

その結果、施策のデータを社内全体に共有して属人化を解消するだけでなく、効率的に振り返りができるため、再現性高く成果を出すことができます。

AD EBiS Campaign Manager(アドエビスキャンペーンマネージャー)の詳しい機能や活用方法については、下記の資料でご紹介していますのでぜひダウンロードしてください。

この記事をシェアする

![AI分析が導く、次の一手。アドエビスデータ&ナレッジ活用で施策成果を組織の力に。 [AD EBiS CAMPAIGN MANAGER] 今すぐ資料をダウンロード](/wp-content/themes/adebis/img/top/bnr-acm.png)

![CPA抑制から売上拡大まで。成果を最大化させた10者のデータ活用事例 事例を今すぐ見る[無料]](https://www.ebis.ne.jp/wp-content/uploads/2026/01/column_cta_bnr20260116.png)