マーケティング・キャンペーン・マネジメントとは?基本から実践方法まで解説

この記事をシェアする

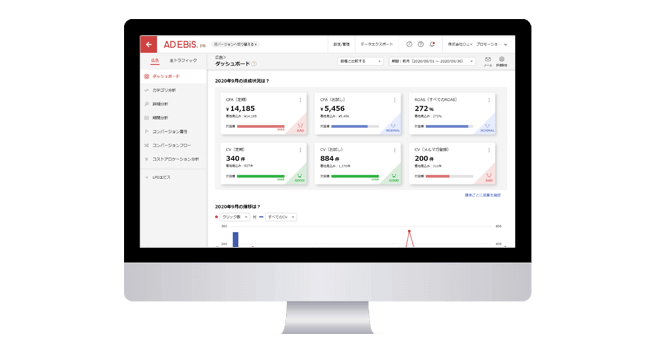

施策の再現性を高め、マーケティング組織を強くするなら「AD EBiS Campaign Manager」

マーケティングの成果を出し続けるには、振り返りと改善を通じて、施策の再現性を高める「キャンペーンマネジメント」の実践が重要です。一方、実際の現場では「Web広告を配信したものの、効果検証が後回しになっている」「打ち手が場当たり的になり、継続的な成果につながらない」といった声も少なくありません。

そこで本記事では、マーケティング・キャンペーン・マネジメントの基本から、具体的な導入手順までまとめました。施策の効率を高め、継続的に売上を伸ばしていきたいとお考えの方は、参考にしてください。

- キャンペーンマネジメントをより効率的に

-

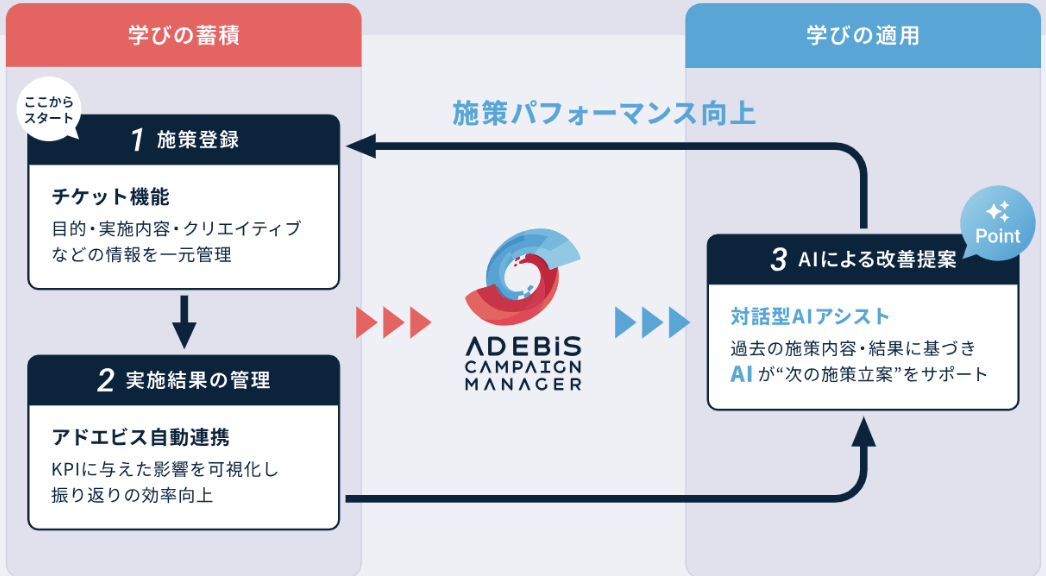

施策ごとにデータが別ツールに散在し、振り返りのたびにスプレッドシートを集め直す……。そのうえ、せっかく成果が出ても、そのナレッジが個人に留まり、他のメンバーには展開されない。こうした課題を抱えている方には、専用の施策管理ツールがおすすめです。

「AD EBiS Campaign Manager」は、施策の企画から分析までの情報をすべて集約できる、日本初※のプラットフォームです。さらに、AIが過去の施策情報をもとに、具体的な改善ヒントを提案することで施策改善のスピードと精度を高めます。属人化しがちな施策管理を標準化し、チーム全体で成果を再現しやすくなります。

施策の"やりっぱなし"をなくし、改善が回るチームにしたい方は、ぜひ、施策の記録・振り返り・改善提案を一元管理できる「AD EBiS Campaign Manager」の資料を、下記よりダウンロードしてください。

※ 2025年5月7日現在(当社調べ)

目次

1. マーケティング・キャンペーン・マネジメント(MCM)とは

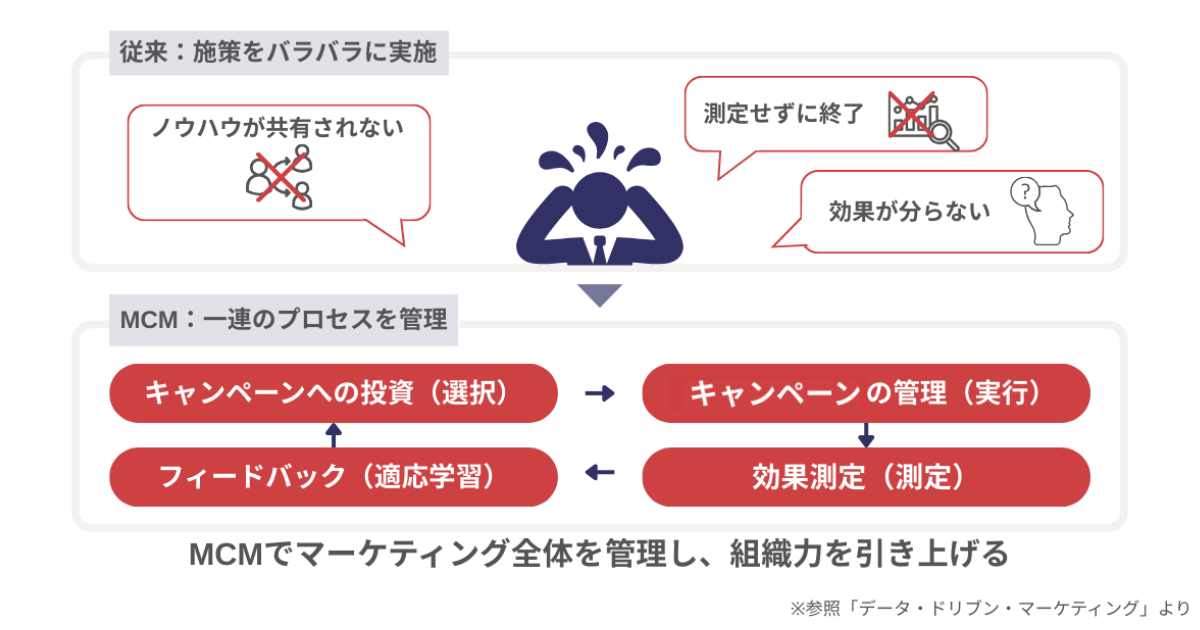

マーケティング・キャンペーン・マネジメント(MCM=Marketing Campaign Management)とは、施策ごとの成果やユーザー反応などのデータをもとに、計画・実行・振り返り・改善のプロセスを一貫して管理し、マーケティング成果を再現性あるかたちで積み上げていく戦略的な運用アプローチです。

施策の「仮説→実行→効果→学習→改善」の流れを繰り返し、うまくいった方法や失敗から学んだことを蓄積し会社全体で共有・活用します。

例えば、「Web広告でLPへ誘導→メルマガでクーポン送付→購入数が2倍にアップした」といった流れも、Web広告、メルマガを施策単体ではなく、マーケティング施策を一貫して管理し、「何を・どんな条件で・どんな成果が出たか」を記録・振り返りできる仕組みをつくることが大切です。

マーケティング・キャンペーン・マネジメントを行うと、担当者の感覚ではなくデータにもとづいて実行することが可能です。その結果、蓄積されたデータにもとづいて施策を実行できるようになります。さらに、誰が担当しても一定の品質と成果を再現しやすくなり、組織全体のマーケティング力を引き上げることができます。

2. キャンペーンマネジメントが求められる理由

近年、キャンペーンマネジメントの重要性が高まっています。なぜ、キャンペーンマネジメントが求められるのか、背景を見ていきましょう。

1つずつ紹介します。

2-1. マーケティング成果は施策全体の「企画力」で決まる

個別の施策で成果を出すだけでは、マーケティングで得られる効果に限界があります。重要なのは、施策全体をどう設定していくかという企画力です。特にWeb広告運用では、「ターゲットがよく利用する広告媒体を選ぶ」「キーワード選定によるターゲット設定」「配信時間の設定」などである程度の効果を得られていました。

しかし、Web広告の種類が多様化し、検索ワード、ユーザー属性、時間帯など細かくターゲット設定しなければならなくなりました。その結果、KPIを見ながら日々運用する「指標管理と改善力」が求められるようになりました。

さらに近年では、「SNSで情報を集め店舗で商品を確認し、ECサイトで購入する」のように消費者行動が複雑化しております。それに併せて、Meta広告(旧Facebook広告)やTikTok広告など多様な媒体が生まれ、機械学習による自動最適化が進んでいます。広告運用の担当者が手作業で行うことが減り、誰でも一定の効果を得られるため、個別の施策を改善するだけでは効果を得られない時代が訪れています。

こうした時代で重要なのは、施策全体をどう設計していくのかという企画力(5W1H)です。

【5W1Hとは】

なぜ(Why)

- この広告は何のために出稿するのか明確にする

- 例:新商品の認知向上、資料請求などのリード獲得、キャンペーン期間中の購入促進など

誰に(Who)

- 広告で届けたい対象は誰か、具体的なターゲットを想定する

- 例:20代女性、BtoBのマーケティング責任者、過去に資料請求したユーザーなど

何を(What)

- 広告で何を伝えたいのか明確にする

- 例:商品の特長、課題解決のベネフィット、期間限定のキャンペーン情報など

どこで(Where)

- 配信先の媒体や掲載面を選定する

- 例:Google広告、Meta(Instagram)、LINE、YouTubeなど

いつ(When)

- 広告をいつ配信するか最適な配信時期を考慮する

- 例:新商品の発売時期、週末前の購買意欲が高まるタイミング、あるいは決算期・イベント直前など、最適な時期を考慮

どのように(How)

- クリエイティブ・導線を設計します

- 動画や静止画、カルーセルなどの形式、遷移先のLP構成、ABテストの実施方針など

上記を、個別の施策に焦点を置いて考えるだけではなく、マーケティング全体で検討する必要があります。そのため、施策全体を一貫して管理し、データをもとに設計した戦略の改善を続けるキャンペーンマネジメントを取り入れることが求められています。

2-2. 施策が"やりっぱなし"でノウハウが残らない

実行した施策に関する情報が、会社全体で共有されないことも理由のひとつです。「SNS広告で購入率が◯%アップした」のように数値の報告がされ、施策の背景や工夫のポイントが共有されないと、「特定の担当者しか実態を把握できていない」「業務の進捗状況や成果が周囲から把握できない」という状態が発生します。

担当者から数値の共有のみで終わった場合、「Instagramは平日昼間の投稿が効果的」「商品使用シーンの写真はクリック率が高い」などの実践的なノウハウが、個人の記憶だけに留まってしまいます。さらに、「なぜ増加したのか?」「どの要素が購入率増加に効果的だったのか?」といった要因分析が行われないと、同じ成果を再現するのが困難になります。

加えて、担当者の異動や退職によって、情報が引き継がれないことも課題です。新しい担当者は手探りで施策を進め、過去に失敗した手法を知らずに試してしまうリスクがあります。

その結果、施策の成功パターンを再現できず、組織として成長できない状態が続きます。

2-3. 必要なのは「仮説→実行→効果→学習→改善」が回る仕組み

マーケティングで継続的に成果を出すためには、「仮説→実行→効果→学習→改善」のサイクルを回し続けることが重要です。施策を実行した後に「今月は目標を達成した」と結果の確認だけで終わると、要因を特定できません。

例えば、「教育業界で費用対効果の低い広告は○○ 顧客獲得単価(CPA)、コンバージョン(CV)数は『○○』だった」「リピーターに限定商品を提案することで平均単価が○○円上がった」など学んだことを記録し、次回へ活用します。そうすると、「自社の商品は、Instagram広告よりもGoogle広告の方がコンバージョン率(CVR)が〇%高い」のような定量的な施策の成功パターンが蓄積されます。

データにもとづいた施策の振り返り情報を蓄積すると、投じた費用に対してどれだけの利益が得られたか(投資収益率=ROI)や、1人の顧客が生涯にわたってもたらす利益(顧客生涯価値=LTV)などを正確に測定できる基盤になります。

ただ、仕組み作りには地道な作業が必要なため、「忙しくて手が回らない」という理由で頓挫する企業があることも事実です。「なぜこの仕組みが必要なのか」「どのようなルールでどのように進めるのか」を社内へ具体的に共有し、行動を促す必要があります。

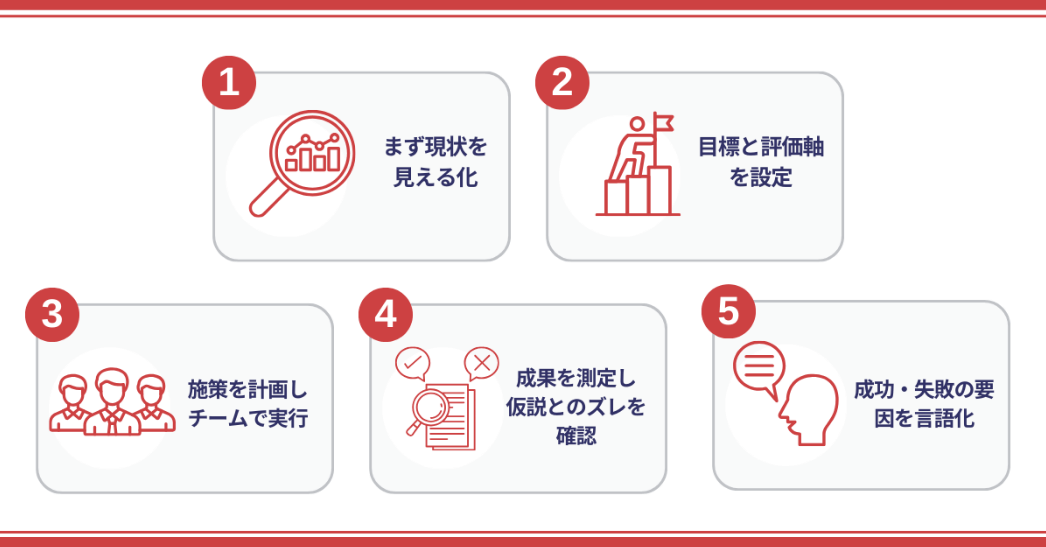

3. キャンペーンマネジメントを進める5つのステップ

キャンペーンマネジメントを組織に導入し、成果を上げ続けるには、5つのステップを順番に進めることが重要です。

それぞれ見ていきましょう。

3-1. ステップ1:仮説を立てる前に、"可視化"からはじめる

まずは、現場の状況を把握することが重要です。「現在、どのような施策を行っているのか?」「どの施策にどれだけ投資しているのか?」を可視化しましょう。

【現場の状況を可視化する手順】

- 現在実施している施策(Web広告・SNS・展示会・メルマガなど)を書き出す

- 各施策の目的・KPI・担当者を書き出す

上記のように流入元ごとに、媒体別のコンバージョン率やコンバージョン単価、クリック率などの数値を明確にします。

その後、可視化されたデータをもとに、「どこが自社の強みで、どこに伸びしろがあるか」をチームで話し合いながら棚卸しをしましょう。そうすると「メルマガは開封率が高いが、クリック率が伸び悩んでいる」「Web広告を経由してのリードは商談化率が低い」というように具体的な課題が見えてきます。

このとき、判断や整理が個人の感覚に左右されないことが重要です。Microsoft ExcelやGoogleスプレッドシートで「目的」「流入元」「KPI」「担当者」などの項目を設けた管理表を用意し、数値で客観的に比較できる仕組みを作ると、全員が同じ基準で評価できます。

3-2. ステップ2:目標と評価軸を設定する

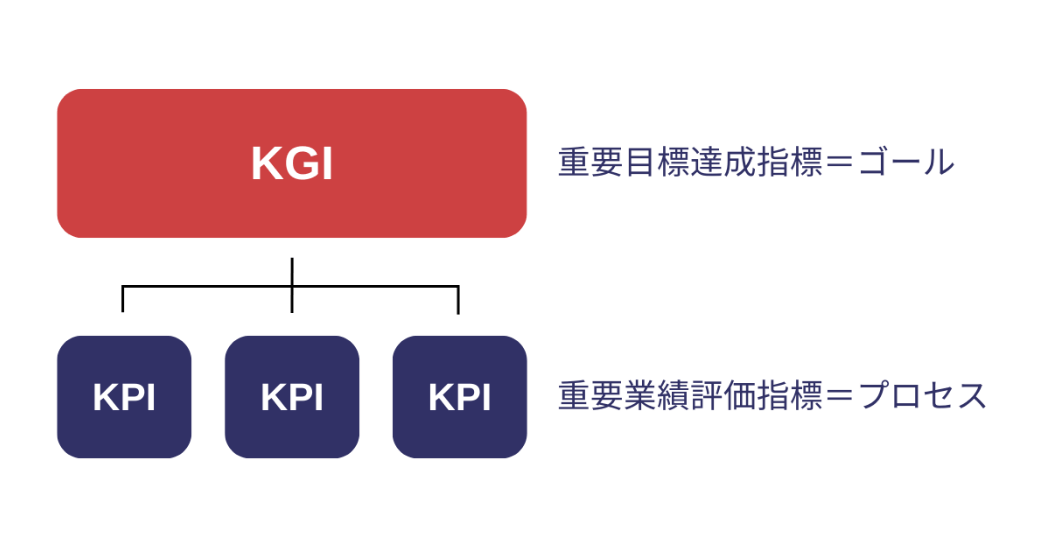

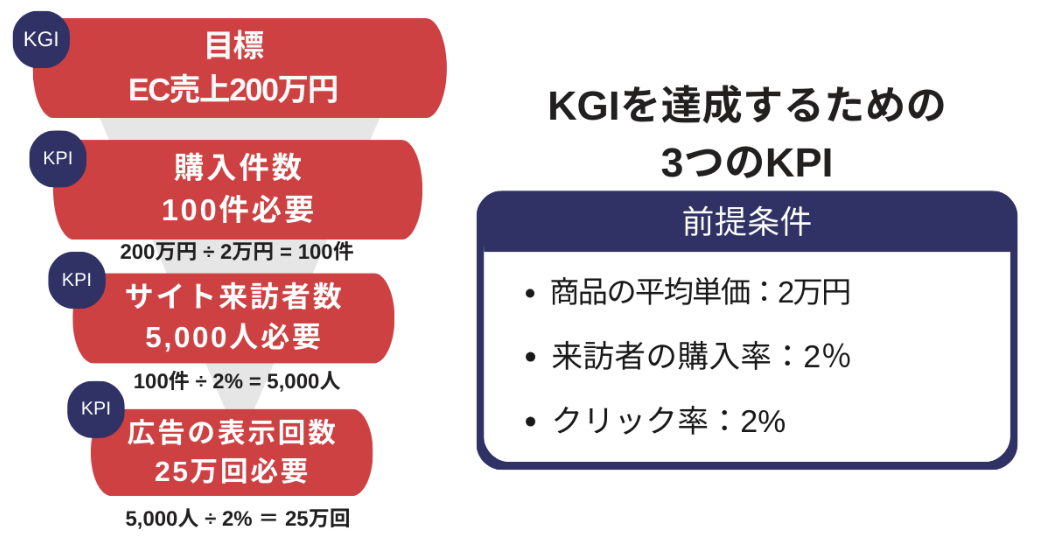

次は、可視化した現状と過去の成果をもとに、それぞれの施策で目指すべき最終的な成果である重要目標達成指標(KGI)や、KGIを達成するための各段階で重要業績評価指標(KPI)を逆算して設定します。

ポイントは、「新規リードを300件獲得する」「ECサイトの月間売上200万円」といった、明確な数値で目標を立てることです。例えばKGIが「EC売上200万円」であれば、以下のように考えます。

重要なのは、過去の実績にもとづいた現実的な数値であるかつ、担当者全員が「達成できそう」と感じられる目標を設定することです。いくら理想的な数値でも、達成が難しければ利益につながりません。

KGIとKPIの構造を明確にしておくと、「この施策は、目標達成に本当に貢献するのか?」という判断基準が具体的になり、改善がしやすくなります。

3-3. ステップ3:施策を計画し、チームで実行する

目標と評価軸が定まったら、次はその目標を達成するための具体的な施策を計画し、実行に移します。まず、設定したKPIを達成するために必要な施策を具体的に洗い出しましょう。

【施策を洗い出すときの例】

- Meta広告の運用を改善する

- ランディングページ(LP)を改修する

- メルマガの配信頻度を見直す など

次に、洗い出した施策ごとに「目的」「担当者」「実行時期」を明確にします。例えば、「6月中に広告バナーを差し替える。プロジェクト全体の担当はAさん、バナー原稿の作成はBさん、広告媒体への入稿はCさんが実施する」のように、役割分担を具体的に決めます。

このとき、社内全員が施策の詳しい実態を把握できることが重要です。「なぜこのバナーの訴求にしたのか」「過去の同様の施策ではどのような結果だったか」という情報を社内全員がいつでも確認できる状態を目指します。

加えて、計画どおりに進まなかった場合や目標が未達だった場合の対応方針も、事前に決めておくとスムーズです。「想定していたコンバージョン率2%を下回った場合は、ランディングページの商品写真を変更し、お客様の声を追加する」など、具体的な対応策を用意しておきましょう。

3-4. ステップ4:成果を測定し、仮説とのズレを確認する

施策を実行したら、その成果を客観的に測定し、計画段階で立てた仮説との間にズレがなかったかを確認します。まず、各KPIに対して実施結果のデータを集計し、目標値と比較して達成度を確認しましょう。

【達成度を確認する方法例】

- ランディングページの訪問者数:1万人(KPI:1万人)(目標比:±0人)

- コンバージョン数:220件(KPI:300件)(目標比:-80件)

- コンバージョン率:2.2%(KPI:3%)(目標比:-0.8%)

→ コンバージョン数・コンバージョン率が目標値を下回っている

次に、成果が出た(または出なかった)理由を計測データと実行した内容から分析します。例えば「Google広告のクリック率は平均より〇%良かったが、ランディングページの滞在時間が平均より〇秒短く、コンバージョン率が平均より〇%低かった」という場合「広告内容と、ページの訴求内容にズレがあったのではないか」と仮説を立てられます。

以上のように、数値の結果だけでなく、「どのような人が来たのか」「どの流入元からの顧客が購入金額が高いのか、リピートしてくれるのか」といった背景も振り返ることが重要です。

3-5. ステップ5:過去施策と比較して成功・失敗の要因を言語化し、次に活かす

最後のステップでは、施策の結果から「なぜうまくいったのか」「なぜ失敗したのか」を明確にしましょう。その際、目標数値との比較だけでなく、過去の類似施策との比較も重要です。過去施策と比較することで、より具体的な改善点が見えてきます。

【成果を言語化する例】

- SNS動画の再生率が◯%、Webサイトのクリック率が◯%向上した

- 1人の顧客(成果)を獲得するためにかかった費用(CPA)が2万円から3万円に悪化した

- その理由は、配信ターゲットを広く設定しすぎたから

分析から得られたデータは、次回の施策に活かすため必ず記録しておきましょう。以下のように施策の結果、要因、改善案の流れをまとめて記録します。

【施策を記録する項目例】

- 施策名

- 目的

- ターゲット

- 期間

- 結果

- 想定とのズレ

- 次に実施すること

記録を行えば、「結果が出たキャッチコピーを、類似した条件で実施する動画広告でも活用する」のように次回に活かせます。

施策の成果測定や効果分析をより効率的に行うには、専用のツールを活用することが重要です。おすすめのツールについて以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

⇒【2025年最新】広告効果測定ツールおすすめ10選を比較!選び方もわかりやすく解説

4. マーケティングキャンペーンマネジメントはツール活用での仕組み化が重要

マーケティングキャンペーンマネジメントは、現代のマーケティング活動において重要な過程です。Web広告、Webサイト、SNSなど顧客の購買行動が複雑化する中で、キャンペーンを計画的に進めて成果を把握することは、売上アップや顧客獲得につながります。

しかし、効果的なキャンペーンマネジメントを阻む課題として、企業では以下のような問題がよく見られます。

- 施策に関する情報が、メールやチャットツール、担当者のパソコンなどに散らばり、関係者が最新状況を把握できない

- 振り返りが仕組み化されておらず、成果や課題の評価が属人的になるため、明確な改善策が見えないまま次の施策に進んでしまう

- 施策の成功パターンや失敗から得た学びが個人レベルに留まり、組織全体で活用できずに同様のミスを繰り返している

これらの課題を解決するには、施策の結果、背景や、その後の経過などを一元管理できるツールの活用が不可欠です。「コンバージョン数を把握する」「メールマガジンを配信する」など個別にツールを取り入れるのではなく、施策全体のデータを把握できる仕組みを整えましょう。

ただし、情報の一元管理は個人の努力だけでは困難です。メンバーによってツールの使い方や記録の仕方にバラつきが生じるためです。誰でも活用できるようなツールを導入し、ルールを周知して組織全体で取り組む必要があると考えましょう。

4-1. 組織全体のマーケティング力を上げるならAD EBiS Campaign Manager

AD EBiS Campaign Manager(アドエビスキャンペーンマネージャー)はマーケティング施策の企画から実行、振り返り、そして改善までを一気通貫で支援する日本初※のプラットフォームです。(※2025年5月当社調べ・特許取得済み特許7627002)

以下3つのステップで、施策管理を効率化できます。

- 施策を登録

- 施策結果を自動で取り込む。広告効果測定ツール「アドエビス」から成果データを自動で連携可能

- 蓄積された過去施策のデータをもとに生成AIが振り返りを行い、改善ヒントや次の一手を提示

導入によって、これまで特定の担当者に依存していたノウハウが、組織全体の共有できます。担当者が変わっても同じレベルの成果を再現できる環境を実現します。

AD EBiS Campaign Manager(アドエビスキャンペーンマネージャー)単体でも、施策の一元管理やAIによる施策立案のサポート機能をご利用いただけます。組織全体のマーケティングスキルを向上させ、成果の再現性を高めたいとお考えの方は、以下から無料資料をダウンロードしてください。

この記事をシェアする

![AI分析が導く、次の一手。アドエビスデータ&ナレッジ活用で施策成果を組織の力に。 [AD EBiS CAMPAIGN MANAGER] 今すぐ資料をダウンロード](/wp-content/themes/adebis/img/top/bnr-acm.png)

![CPA抑制から売上拡大まで。成果を最大化させた10者のデータ活用事例 事例を今すぐ見る[無料]](https://www.ebis.ne.jp/wp-content/uploads/2026/01/column_cta_bnr20260116.png)