CV数約1.6倍増加!成果が出るタイミングを把握し、戦略的な広告運用を実現

株式会社Belong様

- EC

- CPA改善

- CV改善

- 認知施策・間接効果

- 業務効率化

- 外部ツールとの連携/紐づけ

- BtoB

- BtoC

Belongについて

伊藤忠グループとして、BtoCではECサイト「にこスマ」「にこスマ買取」にて中古スマートフォンやタブレットの販売/買取サービスを提供。BtoBではレンタル/販売/買取サービス「Belong One」を展開中。「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」を掲げ、さまざまな業種の企業との協業も積極的に取り組んでいます。

株式会社Belongの事業と、ご自身の担当業務について教えてください

当社は伊藤忠グループの子会社で、中古スマートフォンおよびタブレットの売買を手がけています。「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。(Deliver next value to where we belong)」という理念のもと、BtoB・BtoCの両事業を展開してきました。

私はCMOとして、経営や事業計画に基づき、どの施策にいくら投資するかの判断や、各事業におけるメッセージ発信の方向性を統括しています。

広告媒体は主要な運用型Web広告に加え、BtoB領域では業界特化型のWebメディア広告枠なども活用中。施策の企画・実行は各担当チームが担っており、私は全体戦略の設計や、施策間の予算配分、メッセージの整合性をマーケティング視点からマネジメントしています。

Web広告のKPIは認知目的の広告では「露出量」、育成目的の広告では「サイト遷移率」や「エンゲージメント」、獲得目的の広告では「コンバージョン数」など、目的や役割に応じて適切な指標を設定しています。

私自身、アドエビスを長年活用しており、以前の会社でも使用していました。現在の会社に入社した際、前職でのアドエビスの活用実績が知られていたこともあり、入社に合わせてアドエビス導入のための予算が事前に確保されていたほどです。

会社によってはGoogle アナリティクス 360がメインツールとなっていたケースもありますが、特にプロモーション分析においてはアドエビスに利点を感じています。

冨田様の過去のインタビュー事例はこちら

⇒ 広告媒体CV数と実CV数を徹底比較!コンバージョン乖離が及ぼす影響とその改善方法

どのようなところでGoogle アナリティクス 360の使いにくさを感じていらっしゃったのでしょうか

Google アナリティクス 360ではイベント/パラメーター名を再定義する際の柔軟性が低く、一度設定した命名ルールを変更すると過去データとの整合性が崩れ、データが乱立しやすいという課題がありました。また、アトリビューション分析を行う際のビューが使いにくく、データをエクスポートしてレポートを別途作成するなどの手間がかかっていたこともあります。加えて、データが詳細であることが逆にマイナスとなり、煩雑なデータを集計する作業が発生していたことも挙げられます。

そういった課題感の中で、アドエビスを選んでいただいた理由を教えてください

アドエビスを選んだ理由は大きく2つあります。

1つ目は、基幹システムや外部ツールと連携して成約データと広告コンバージョンを紐付けて分析できる点です。これにより、ROIやLTVを見据えた広告運用が可能になります。

2つ目は、広告管理画面での分類に依存せず、ターゲットグループや訴求軸などで自由に広告のグループを登録できる柔軟性です。また、広告グループは設定後に変更ができる点も魅力に感じています。加えてUIが直感的でわかりやすい点も使い勝手の良さにつながっていると思います。

アドエビスをどのように活用されているか教えてください

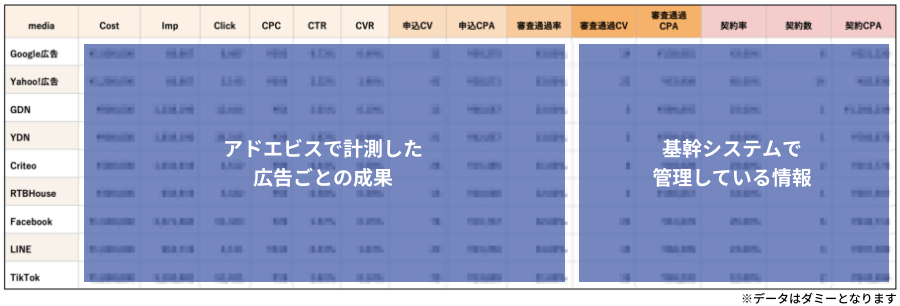

当社では、BtoBの場合はアドエビスとSalesforceの顧客・商談データ、BtoCの買い取り事業の場合はShopify の顧客情報と連携させてデータ分析を行っています。

具体的には、アドエビスで取得した期間別分析データやコンバージョン属性データと、Salesforceの顧客・商談データを、共通のIDを使って紐付け、コンバージョンを起点に統合します。その上でBigQueryなどを用いてデータベース化し、Webでのコンバージョン以降のデータも加味した多角的な分析を行っています。

またアドエビスは広告媒体の評価でも役立っております。広告媒体ごとに計測ロジックが異なっておりますが、同じ計測ロジックで評価できるので媒体の評価がしやすいです。

さらに、キャンペーンを行った際のユーザーの動きを見るのにもアドエビスを使っています。アドエビスでは特定のキャンペーンでコンバージョンしたユーザーのみを対象に絞り、そのユーザーがどの広告に最初に接触し、どの訴求が響いたのかを可視化することが可能です。キャンペーンでコンバージョンしたユーザーに効果があった訴求やプロモーションは何だったのか分析するのにも役立っています。

アドエビスを導入された成果、成果アップに役立った活用法をお聞かせください

2024年度に、BtoB領域では大口案件につながるリード数が約130%に増加し、CPA(顧客獲得単価)は従来の約半分まで抑えることができました。

同年BtoC領域でも平均月間コンバージョン数が約160%まで増加しており、非常に良い成果が得られたと感じています。

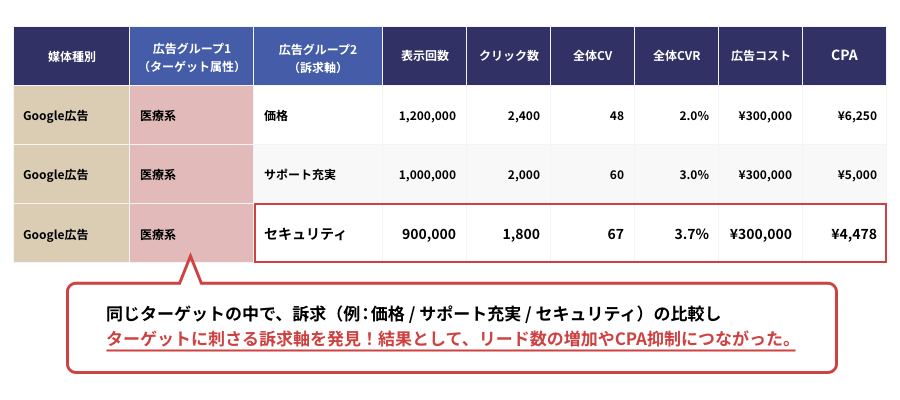

BtoBでは、属性・訴求ごとの広告グルーピング機能が特に役立ちました。業界やターゲット属性に応じて広告を分類し、仮説立てして訴求内容を検証。その結果をもとにクリエイティブを改善しました。

たとえば媒体名、キャンペーン名、ターゲット属性、訴求軸ごとにグループを作成し、ABテストで最適な組み合わせを検証。

PDCAを繰り返す中でリード数の増加やCPA抑制に成功しました。

特に業界別のアプローチでは、「どのターゲットにどの訴求が響くか」を深掘りできたことが成果に繋がっています。

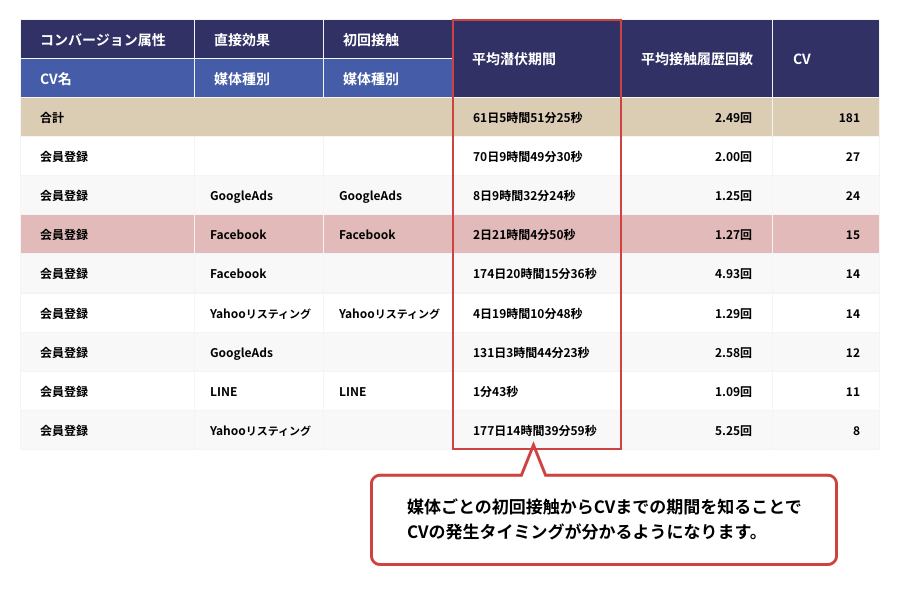

BtoCでは、広告への初回接触からコンバージョンまでの「平均潜伏期間」の可視化が非常に有用でした。

このデータにより、当社のBtoC領域では広告接触からどのくらい後にコンバージョンが多く発生する傾向があるかが判明。

傾向を踏まえて逆算で施策スケジュールを組めるようになり、「いつ広告を出せば、いつコンバージョンが伸びるか」が明確になりました。また、以前はリスティングやSEOに偏っていたのですが、このデータを活用することで認知・育成フェーズの施策強化にも繋がっています。

冨田様がアドエビスをおすすめしたいと考えるのはどういった企業でしょうか

これまで長く活用してきた経験から言うと、基本的にはどんなビジネスモデルでも役立つツールだと感じています。

中でもあえておすすめの企業を考えてみると、顧客起点でマーケティングを展開したい、あるいは複数施策の相乗効果を重視したいと考えている企業です。

逆に、Google広告のみの運用など広告施策が非常に限定的で、特定の媒体が業績の大部分を左右するようなビジネスでは、アドエビスの強みを活かしきれない可能性もあるかもしれません。

アドエビスは複数チャネルの間接効果を含めて評価できるため、横断的なマーケティングを行う企業にとっては非常に有用だと考えています。

今後の展望を教えてください

私が入社する前は、集客施策はリスティング広告運用やSEO施策が中心という状況でした。

しかしアドエビスを活用して成果を出せたことで、「本質的かつ高度なマーケティングを実行できる組織」を目指し、体制づくりや施策の見直しを進めてきました。

現在は、アドエビスと基幹システムの自動連携をさらに高度化し、独自のマーケティング分析システムの構築を進めています。将来的にはアドエビスを利用したマーケティングを"マーケティングの標準的な手法"として確立し、他の企業にも参考にして頂ければと考えています。

![他社の事例をまとめて10社収録!業界別、導入後のリアルな成功事例集 [事例集をダウンロード]](/wp-content/themes/adebis/img/actual/bnr_actual_cta.png)

株式会社Belong

CMO 兼 マーケティング部門長 冨田 悠 様

2005年、大学卒業を機に音楽業界で起業。スタジオ経営や楽曲制作などの音楽事業を手がける一方で、PRやイベント集客などのマーケティング事業も展開。その後、事業会社やコンサルティング会社などでマーケティングに携わり、2024年1月Belongに入社。現在はCMOとして全事業のマーケティング活動を統括。